Am 1. September 2022 beschloss die Bezirksvertretung Schildesche in Bielefeld die Umbenennung der Victor-Tuxhorn-Straße in Edith-Feder-Straße, nachdem bekannt geworden war, dass der bisherige Namensgeber von Oktober 1941 bis mindestens Januar 1943 Presseamtsleiter der NSDAP-Ortsgruppe Schildesche, also Parteifunktionär gewesen war. Victor Tuxhorn (1892-1964) war ein bedeutender westfälischer Expressionist, aus dessen Werk einige 1937 als „entartet“ eingestufte Bilder aus Sammlungen entfernt wurden. Wenige Monate zuvor war Tuxhorn, der ungebrochen weiter ausstellen durfte, der NSDAP beigetreten.

Wer war aber Edith Feder?

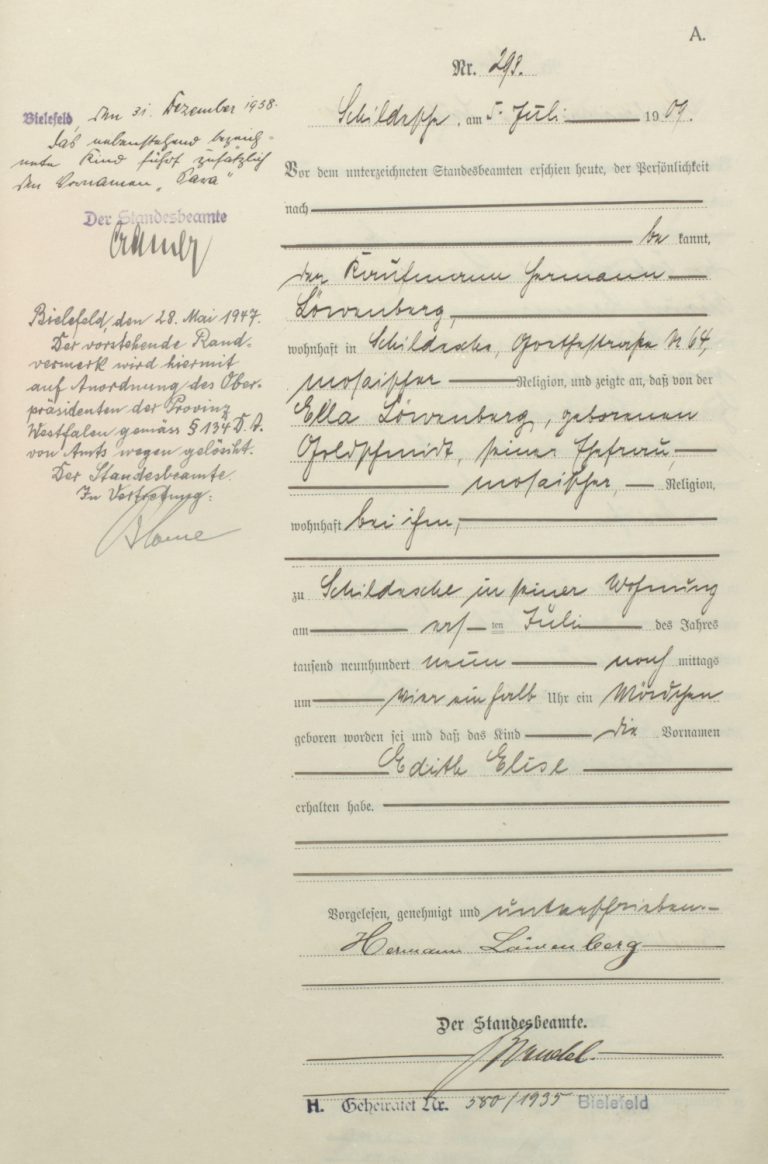

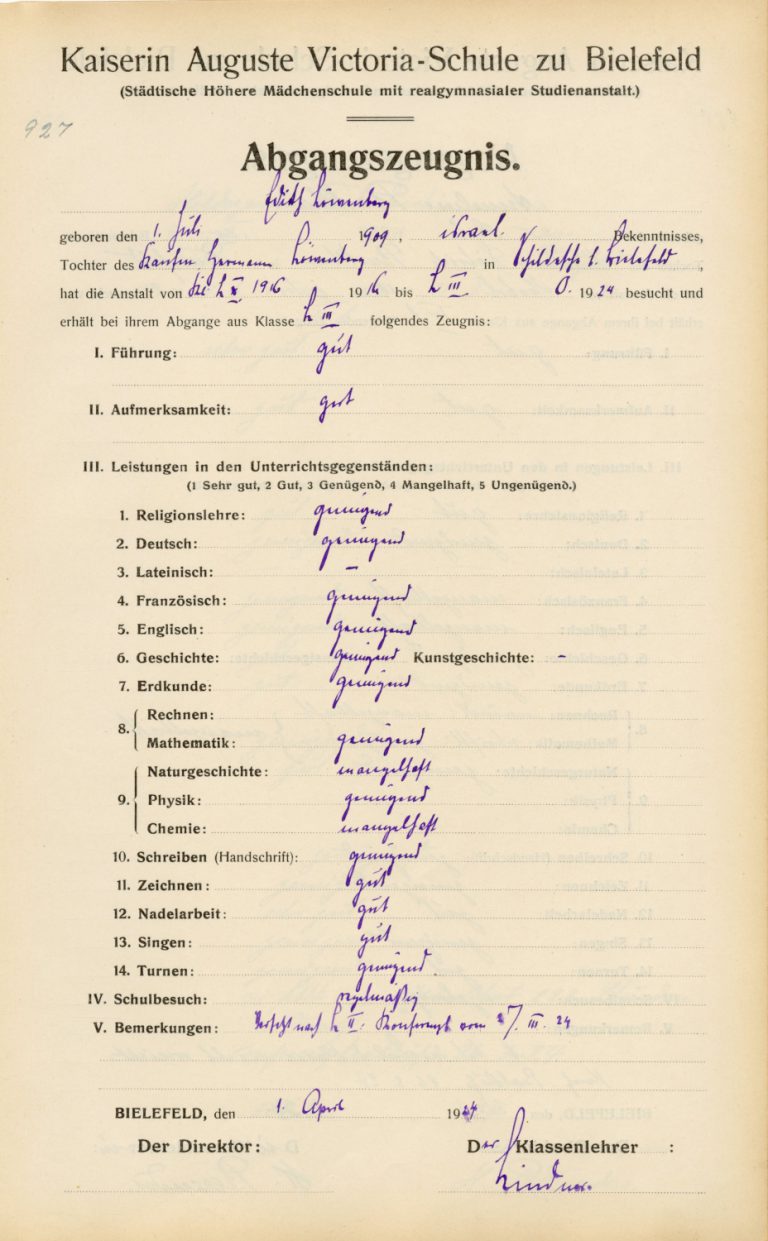

Edith Elise Feder wurde am 1. Juli 1909 in Schildesche als Tochter des Kaufmanns Hermann Löwenberg (1879-1942) und Ella Löwenbergs geb. Goldschmidt (1883-1942) geboren; ihr Bruder war Hans Löwenberg (1912-1992). Von Geburt an lebte sie im Elternhaus Goethestraße 64 (am 1. Oktober 1931 geändert in Engersche Straße 103, später 3). Sie besuchte von 1916 bis 1924 die Kaiserin Auguste Victoria-Schule (heute Gymnasium am Waldhof) in Bielefeld. Vom 1. Oktober 1931 bis 30. Juni 1932 war Edith im Israelitischen Kranken- und Altersversorgungshaus in Hannover, Ellernstraße 16, gemeldet, danach wieder bei ihren Eltern.

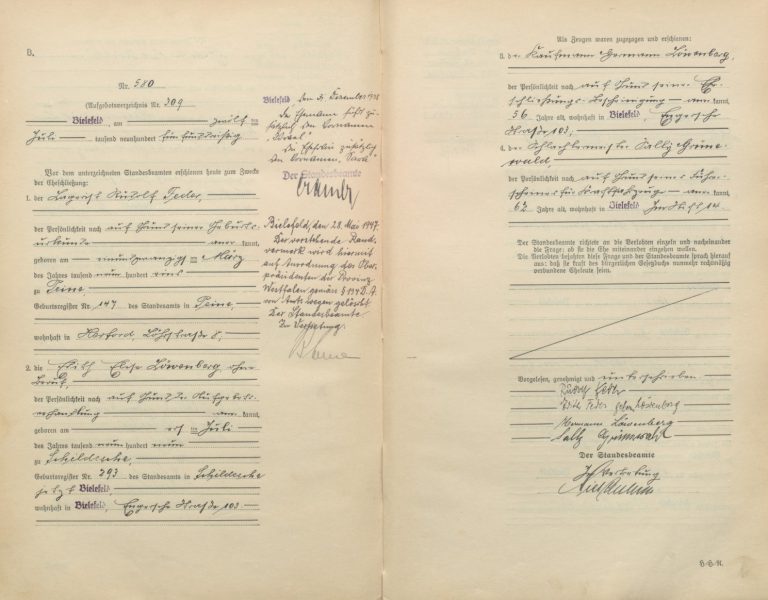

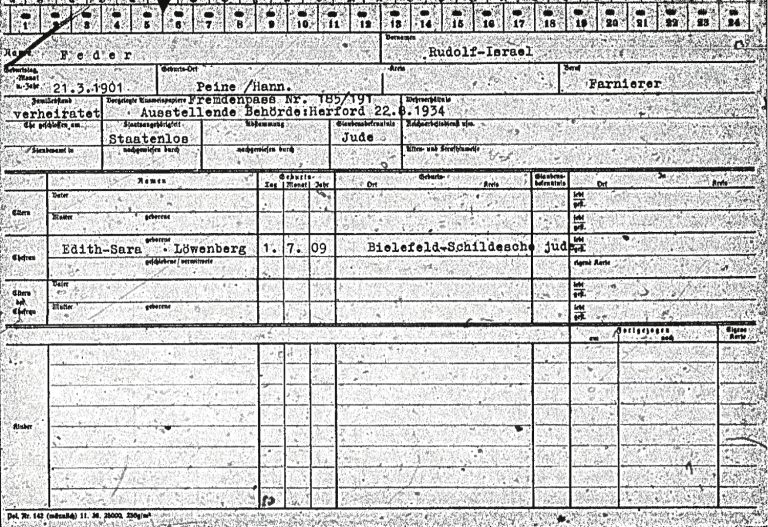

Am 12. Juli 1935 heiratete sie in Bielefeld Rudolf Feder (1901-1943) aus Herford, Löhrstr. 8. Der gebürtige Pole arbeitete als Lagerist beim jüdischen Herrenbekleidungshersteller Julius Koch Nachfolger in Herford. Seine 1921 erworbene preußische Staatsangehörigkeit war ihm 1934 wieder entzogen worden, womit er staatenlos war. Die Eheleute lebten in Herford in der Rudolf-von-Bennigsen-Straße 5, danach Alter Markt 7 und blieben kinderlos.

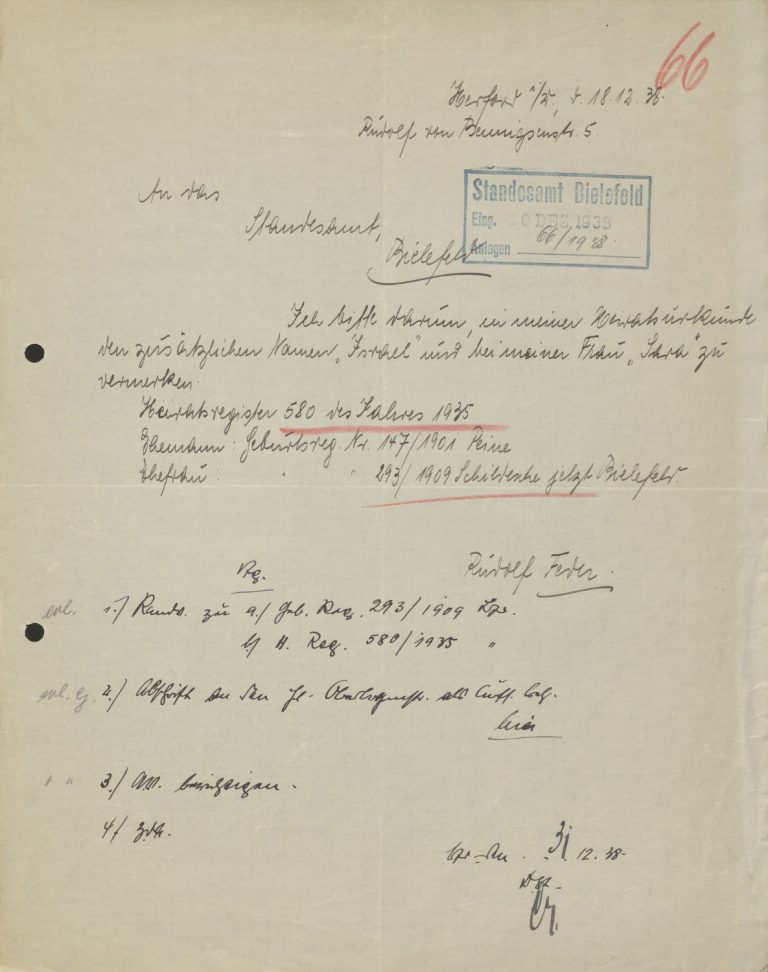

Herforder Adressbücher bezeichnen Edith 1935 und 1939 als „Kontoristin“ (Büroangestellte), für Rudolf ist auf der Bielefelder Meldekarte „Furnierer“ vermerkt. Von Herford aus beantragte er am 18. Dezember 1938 die Beischreibungen der ab dem 1. Januar 1939 für Jüdinnen und Juden verpflichtenden Zwangsvornamen „Sara“/„Israel“ im Geburts- und Heiratsregister.

Am 1. Juni 1939 erklärte Hermann Löwenberg der Stadt Bielefeld, dass er seine Tochter und deren Ehemann aufnehmen müsse, „die in einem arischen Hause in Herford eine Wohnung haben“. Feders zogen am 15. August 1939 in die Engersche Straße 103 und befanden sich 1941 im „Arbeitseinsatz“, Edith bei der Fahrradsattelfabrik Dargel, Heeper Straße 132.

Am 31. März 1942 wurden Feders mit 992 anderen westfälischen Jüdinnen und Juden von Bielefeld nach Warschau deportiert und mussten dort unter unmenschlichen Bedingungen bei den Többenswerken arbeiten. Diese waren der größte Betrieb im Ghetto und setzten in einer Schneiderei, Schuhmacherei, Kürschnerei und einer Mützen- und Gummifabrik etwa 15.000 jüdische Zwangsarbeitende ein.

Feders wurden vermutlich am 4. März 1943 weiter in das Lager Poniatowa, Distrikt Lublin, deportiert, wo sich die Arbeitsbedingungen ab August 1943 zusehends verschlechterten. Etwa 15.000 Jüdinnen und Juden des SS-Zwangsarbeiterlagers Poniatowa wurden während der Mordaktion „Erntefest“ am 4. November 1943 erschossen, darunter wohl auch Edith und Rudolf Feder. Es gibt keine Hinweise auf ein Überleben der Eheleute.

Am 5. November 2011 wurde in Herford, Alter Markt 7, ein Stolperstein für Rudolf Feder (mit falschem Sterbeort „Theresienstadt“) verlegt. Seit dem 11. Februar 2019 liegen vor dem Haus Engersche Straße 3 Stolpersteine für Hermann und Ella Löwenberg sowie für den überlebenden Sohn Hans. Für Edith war lange Zeit weder in Bielefeld (wegen des in Herford verlegten Steins für Rudolf) noch in Herford (wegen ihres kurzen Aufenthalts) ein Stolperstein verlegt worden. Erst seit dem 5. Juni 2023 erinnert an der Engerschen Straße 3 ein Stolperstein an sie.

Spur aufgenommen und Recherche

Dr. Jochen Rath

Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek Bielefeld