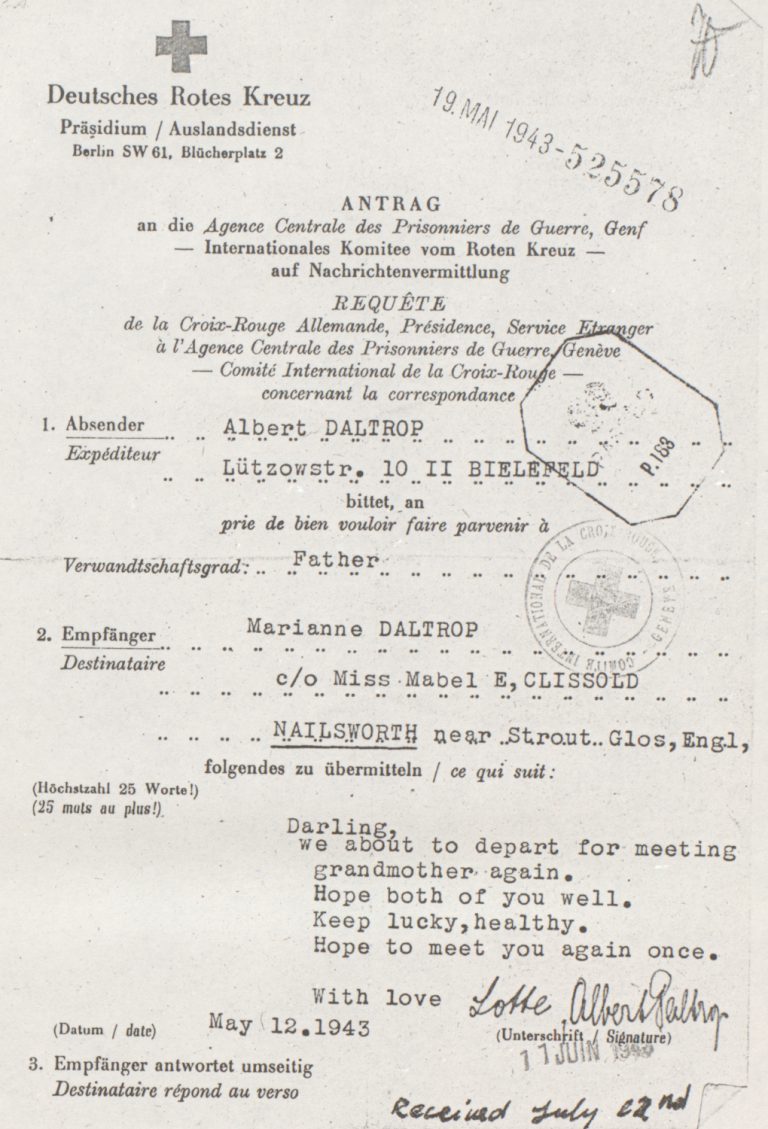

So wendete sich Charlotte Daltrop am 12. Mai 1942 an ihre Kinder in England, bevor sie mit ihrem Mann Albert am nächsten Tag nach Theresienstadt deportiert wurde. Die Großmutter Selma lebte nicht mehr, sie wurde ein Jahr zuvor nach Theresienstadt deportiert und wahrscheinlich am 23. September 1942 in Treblinka oder Auschwitz ermordet.

Charlotte Daltop

Charlotte Rudolph wurde am 11. Mai 1900 in Deutsch-Krone in Westpreußen geboren. 1916 bis 1917 besuchte sie die Handelsakademie in Hamburg und machte dort einen Diplomabschluss. 1920 heiratete sie Albert Daltop, einen Rechtsanwalt und Notar aus Bielefeld und brachte ein paar Jahre darauf zwei Kinder zur Welt: Hans Georg (später John) und Marianne.

Die Daltrops im nationalsozialistischen Bielefeld

Am 9. November 1938 wurde Albert Daltrop im Kontext der Reichspogromnacht verhaftet, seine Stellung als Kriegsveteran verhinderte seine Deportation ins KZ Buchenwald. Marianne Daltrop erinnert sich:

„Für den Rest der Zeit haben wir ans Auswandern gedacht. Eine Woche hieß es nach Uruguay. Da haben wir Spanisch gelernt. Die nächste Woche war es Trinidad, und wir haben Tropenkleidung gekauft etc. etc. Drei Monate später kamen John und ich mit einem Kindertransport nach England.“ (Decker 2007, S. 119)

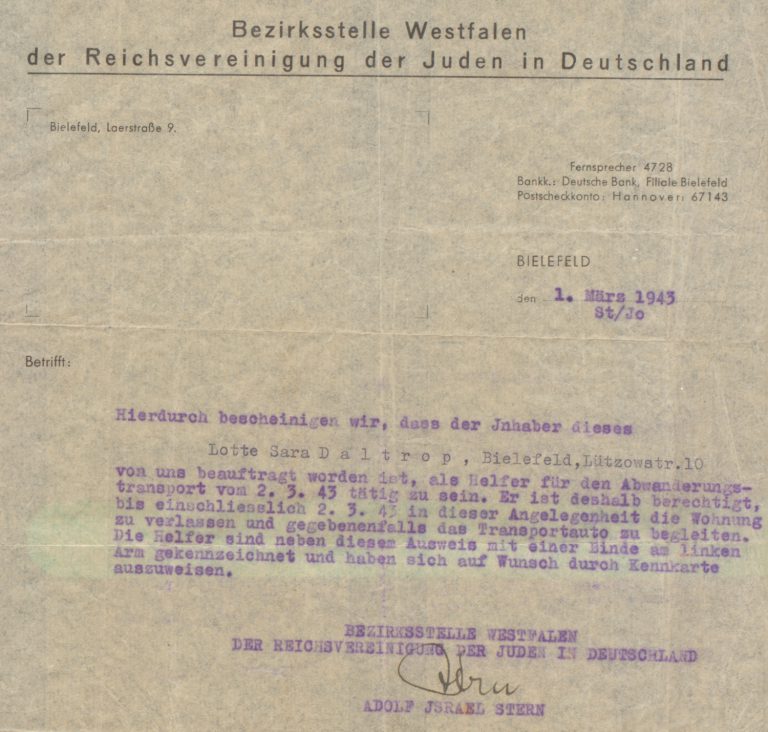

Über Briefe hielt die Familie Kontakt, denn die Eltern blieben in Bielefeld. Ab Oktober 1941 fing Charlotte als Hilfsarbeiterin in der Fahrzeugfabrik Karl Goebel an, wurde jedoch von der Gestapo willkürlich und unentgeltlich zur Arbeit herangezogen: So musste sie den jüdischen Familien bei Packen vor den Deportationen helfen und die Transporte abfertigen, wahrscheinlich auch während des „Altentransports“ vom 31. Juli 1942, bei dem auch ihre Mutter Selma Raphael verschleppt wurde. Ab 1. März 1943 wurde Charlotte jegliche berufliche Tätigkeit verboten und einen Monat später sollte sie mit ihrem Mann nach Auschwitz deportiert werden. Durch den Leiter des Judenreferats Wilhelm Pützer wurde dies verhindert. Man vermutet, dass er Albert und dessen Auszeichnungen aus dem ersten Weltkrieg kannte und deshalb intervenierte – die genauen Beweggründe sind jedoch unklar.

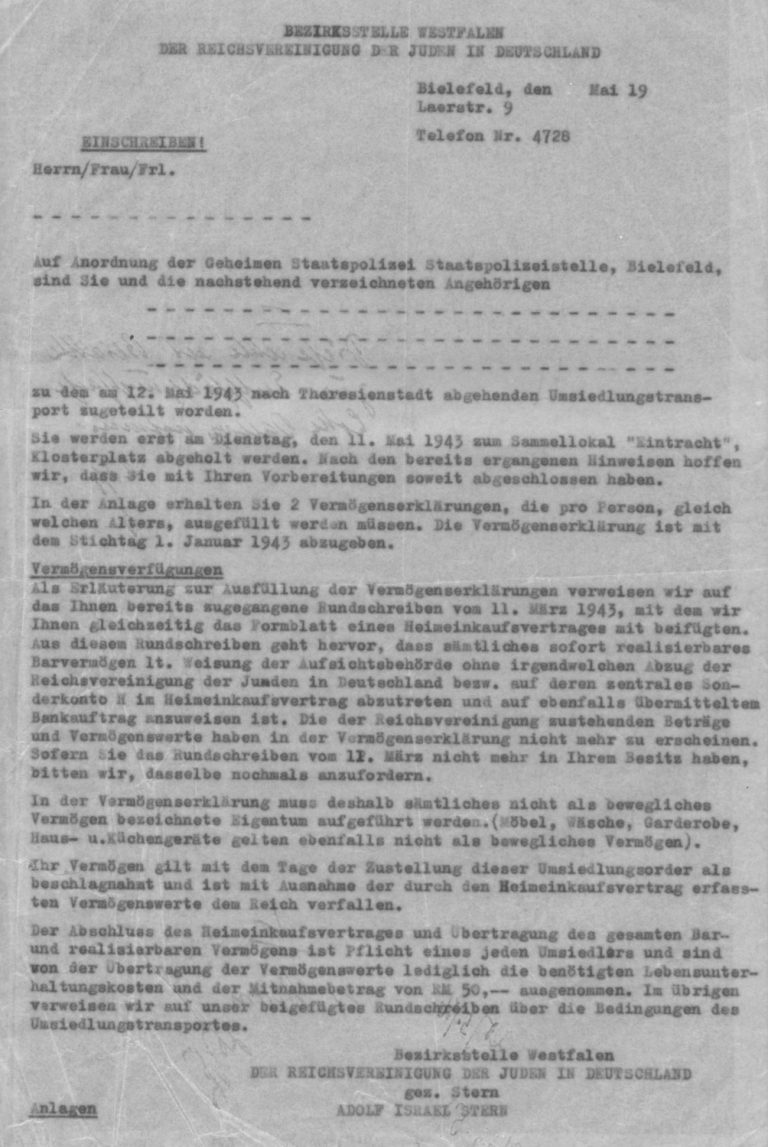

Am 5. Mai 1943 erhielten die Daltops den Bescheid, dass ihre „Evakuierung“ nach Theresienstadt am 13. Mai bevorsteht. Ein Tag zuvor mussten sie sich bei der Sammelstelle „Gesellschaftshaus Eintracht“ einfinden, wo man ihnen ihr gesamtes Vermögen einzog.

In Theresienstadt

Im „Vorzeigeghetto“ der Nazis mussten Charlotte und Albert harte Arbeit verrichten. Charlotte arbeitete 1943 als Büglerin in der Zentralwäscherei und ab 1944 in einer Kartonwerkstadt. Laut eigenen Aussagen sei sie nie misshandelt worden, stattdessen gab sie an, dass sie wochenlang draußen bei Regen und Kälte lag, starke Lasten tragen musste und unter Mangel- und Unterernährung litt.

Leben nach der Befreiung

Am 9. Mai 1945 erhielten die Kinder endlich wieder eine Nachricht von ihren Eltern: Sie haben Theresienstadt überlebt:

„Theresienstadt; Berggasse 2, Zimmer 01, 09. Mai 1945

Liebe Kinder: Zuerst, wir leben uns sind gesund, nachdem wir harte Zeiten durchgemacht haben. Wir hoffen stark, dass es Euch gut geht und dass ihr gesund seid. Ich denke nur an Euer Wohl.“ (Decker 2007, S. 130)

Nach der Auflösung des Ghettos am 11. Mai 1945 wurden Charlotte und Albert eine Woche später entlassen. Wahrscheinlich reisten sie mit dem Bus in die Heimat zurück, welcher zur Abholung der Bielefelder Überlebenden geschickt wurde. Das Amt für Widergutmachung erkannte das Paar als Opfer von rassistischer Verfolgung an, wodurch sie Sonderhilfen beziehen konnten. Zudem erhielt Charlotte als Erbin ihrer verstorbenen Mutter eine Entschädigungszahlung für Schaden an der Freiheit.

Charlotte Daltrop engagierte sich nach dem Krieg als Referentin der Jüdischen Gemeinde für den Stadtverband der Frauen und arbeitete als freie Journalistin. Sie wurde über 100 Jahre alt und verstarb am 6. Juni 2001. Am 14. März 2024 wurde in Bielefeld die Benennung einer Straße nach ihr bekanntgegeben.

Spur aufgenommen und Recherche

Michelle Fichtner

Universität Bielefeld

Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek Bielefeld

- Asdonk, Jupp u.a. (Hrsg.), „Es waren doch unsere Nachbarn!“. Deportationen in Ostwestfalen-Lippe 1941-1945 (Bielefelder Beiträge zur Stadt- und Regionalgeschichte 24), Bielefeld 2012

- Decker, Brigitte, Heimweh nach Bielefeld? Vertrieben oder deportiert: Kinder aus jüdischen Familien erinnern sich (Bielefelder Beiträge zur Stadt- und Regionalgeschichte 22), Bielefeld 2007

- Minninger, Monika / Meynert, Joachim / Schäffer, Friedhelm (Hrsg.), Antisemitisch Verfolgte registriert in Bielefeld 1933-45. Eine Dokumentation jüdischer Einzelschicksale (Bielefelder Beiträge zur Stadt- und Regionalgeschichte 4) Bielefeld 1985

- Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 109,3/ Amt für Wiedergutmachung, Nr. B 37

- Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 109,3/ Amt für Wiedergutmachung, Nr. B 164

- Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 300,8/ Sammlung Judaica, Nr. 10

- Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 300,8/ Sammlung Judaica, Nr. 53

- Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 400,2/Zeitungen, Nr. 32: Neue Westfälische vom 11. Mai 2000

- Raphael, Selma: Yad Vashem - Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer

- Transport XI/1, Zug Da 77 von Muenster, Münster i. Westf. (Muenster), Westphalen, Deutsches Reich nach Theresienstadt, Getto, Tschechoslowakei am 31/07/1942

- Transport XI/2 von Muenster,Münster i. Westf. (Muenster),Westphalen,Deutsches Reich nach Theresienstadt,Getto,Tschechoslowakei am 12/05/1943

- Waterböhr, Jan-Willem (2025), 13. Februar 1945: Die letzte Deportation aus Bielefeld: Historischer RückKlick Bielefeld