Während der nationalsozialistischen Diktatur schränkte das NS-Regime den Lebensbereich der Jüdinnen und Juden zunehmend ein und erschwerte durch zahlreiche Schikanen und Gesetze ihr tägliches Leben. Ab 1939 wurden im ganzen Deutschen Reich und somit auch in Bielefeld, sogenannte Judenhäuser durch die Behörden eingerichtet. In ihnen konzentrierten die Gemeinden die jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner und separierten sie von der übrigen Bevölkerung, um sie so leichter kontrollieren und später deportieren zu können. Nach den Deportationen 1943 dienten die freigewordenen Wohnungen und Häuser als willkommene Ausweichquartiere für ausgebombte Bielefelderinnen und Bielefelder. Bislang ist die Geschichte dieser Häuser und die Schicksale ihrer Bewohnerinnen und Bewohner in Bielefeld nur wenig erforscht.

Als “Judenhäuser” werden Häuser bezeichnet, die sich zumeist im Besitz jüdischer Eigentümerinnen oder Eigentümer befanden und in die ab 1939 jüdische Mieterinnen und Mieter eingewiesen wurden. Auch in Bielefeld waren die Eigentümerinnen und Eigentümer der „Judenhäuser“ in der Regel ‘Juden’ nach den Kriterien der Nürnberger Gesetze von 1935. In Bielefeld handelte es sich bei den Gebäuden zumeist um Mehrfamilienhäuser, während in anderen Städten auch einzelne Wohnungen zu diesem Zweck dienten. In welche Häuser jüdischen Besitzes die Jüdinnen und Juden eingewiesen wurden, entschieden die Wohnungsämter und die Geheime Staatspolizei (Gestapo).

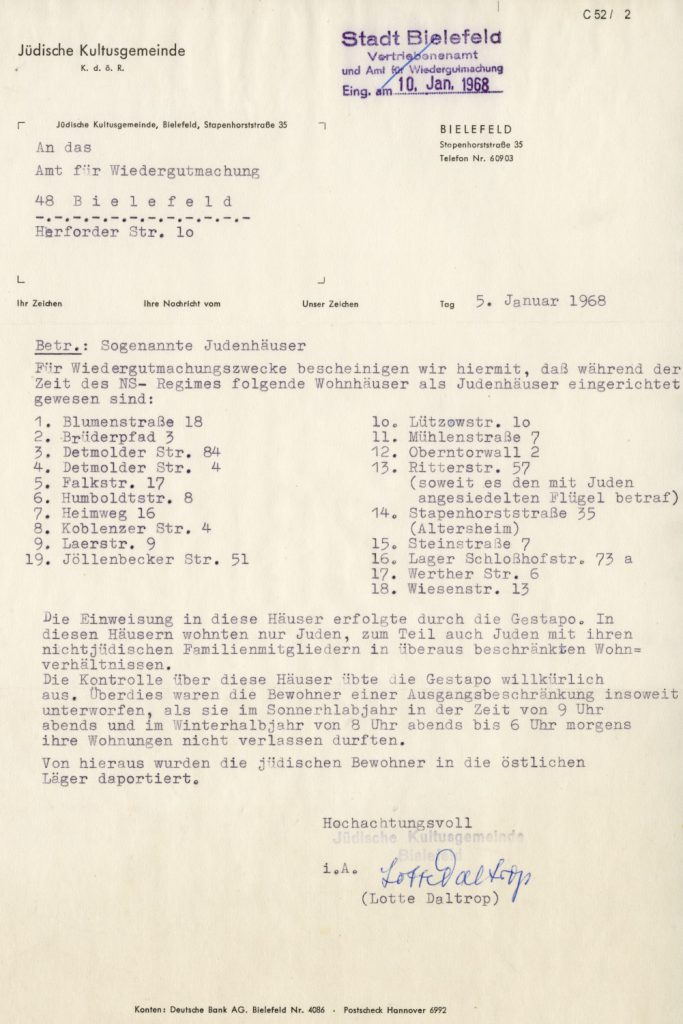

Charlotte Daltrop, die der Jüdischen Kultusgemeinde angehörte und eine Überlebende des Holocaust war, fertigte 1968 für das Amt für Wiedergutmachung eine Liste von „Judenhäusern“ an. Sie nennt für Bielefeld folgende 19 Adressen:

Bis 1939 gab es in Bielefeld noch 65 Häuser in jüdischem Besitz. Wieso gerade diese Häuser aus dem umfassenden jüdischen Immobilienbesitz ausgewählt wurden, lässt sich heute nicht mehr klären. Ebenso unbeantwortet bleibt die Frage, nach welchen Kriterien die Zuweisung der Personen auf die einzelnen Häuser erfolgte. Die Einweisung und Kontrolle, so heißt es in dem Schreiben vom 5. Januar 1968, habe die Gestapo „willkürlich“ ausgeübt. Die ausgewählten Häuser befinden sich alle in relativer Innenstadtnähe. Möglicherweise war eine vereinfachte Überwachung oder die räumliche Nähe zum Bahnhof ausschlaggebend für die Auswahl.

Als weiteres Merkmal eines „Judenhauses“ gilt die gewollte Überbelegung durch die Konzentrierung vieler Personen auf engem Wohnraum. Dies trifft auch auf Bielefeld zu, wie aus einem Schreiben der Jüdischen Kultusgemeinde im Wiedergutmachungsverfahren nach dem Krieg hervorgeht. Darin werden die „Judenhäuser“ als Häuser beschrieben, in denen „nur Juden, zum Teil auch Juden mit ihren nichtjüdischen Familienmitgliedern in überaus beschränkten Wohnverhältnissen“ wohnten.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der „Judenhäuser“ unterlagen Freiheitsbeschränkungen in Form von Ausgangssperren. So durften sie im Sommerhalbjahr von 21 Uhr bis 6 Uhr sowie im Winterhalbjahr von 20 Uhr bis 6 Uhr die Häuser nicht verlassen. Die Bewohnerinnen und Bewohner lebten unter „haftähnlichen Bedingungen“. Zudem wurden sie mit willkürlicher Überwachung durch die Gestapo schikaniert, die die „Judenhäuser“ unregelmäßig „kontrollierte“, wie Lotte Daltrop berichtete.

Während die Behörden zu Beginn der Judenverfolgung noch bemüht waren, unauffällig zu agieren, waren ab dem Jahr 1942 die „Judenhäuser“ für alle sichtbar gekennzeichnet. Ab April 1942 waren Jüdinnen und Juden verpflichtet, ihre Wohnungen „durch einen Judenstern in schwarzem Druck auf weißem Papier“ zu markieren, was sich in Bielefeld bisher nicht nachweisen lässt. Bereits im September 1941 war die Ausgrenzung, Demütigung und Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung durch den Zwang zum Tragen eines Judensterns forciert worden.

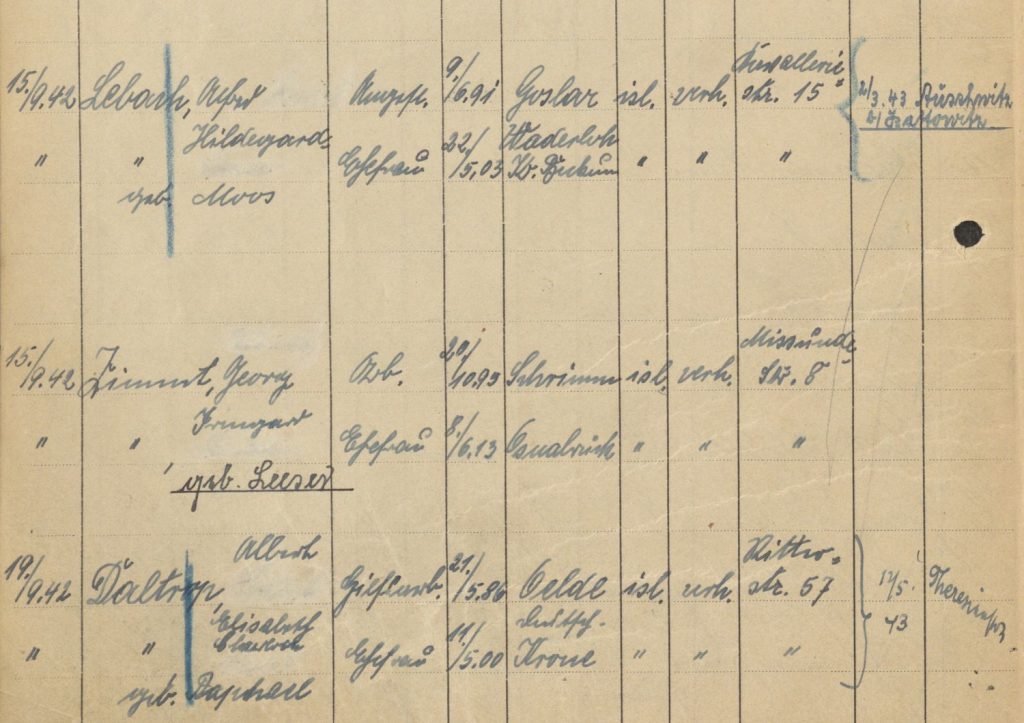

Die Konzentration der jüdischen Bevölkerung in nur wenigen Häusern innerhalb einer Stadt stellte eine Ghettoisierung in der Nachbarschaft dar. Sie ermöglichte der Gestapo nicht nur eine bessere Kontrolle der Bewohnerinnen und Bewohner. Ab Herbst 1941 stellten die „Judenhäuser“ die erste Station auf dem Weg zur Deportation und zur Ermordung der Jüdinnen und Juden dar. Dies ist den Hausbüchern der untersuchten „Judenhäuser“ zu entnehmen: Oftmals ziehen mehrere Bewohnerinnen und Bewohner gleichzeitig um oder aus. Wenn als neuer „Wohnort“ lapidar „Theresienstadt“ oder „nach dem Osten“ eingetragen wurde, ist eindeutig von einer Deportation die Rede. Die Häuser wurden oftmals kurz vor den vom Bielefelder Hauptbahnhof abgehenden Deportationen „leergezogen“. Bevor die jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner in die Züge Richtung Konzentrationslager gezwungen wurden, brachten Polizei und Gestapo die Menschen aus den „Judenhäusern“ zunächst zu Sammellagern in der Innenstadt.

Um die Verschleppung der jüdischen Bevölkerung möglichst unauffällig vorzunehmen, wurden die Bielefelder Polizeibeamten von der Gestapo im März 1942 in einem Schreiben angewiesen, bei der Abholung der Jüdinnen und Juden aus ihren Wohnungen auf Uniformen zu verzichten und Zivilkleidung zu tragen. Nachdem die Beamten den zu deportierenden Menschen Bargeld und Schmuck („außer den Eheringen“) abgenommen hatten, sollten sie beim Verlassen der Wohnung zudem darauf achten, “daß Gas und Wasser abgestellt und das Licht ausgeschaltet ist (Verdunkelung!)“.

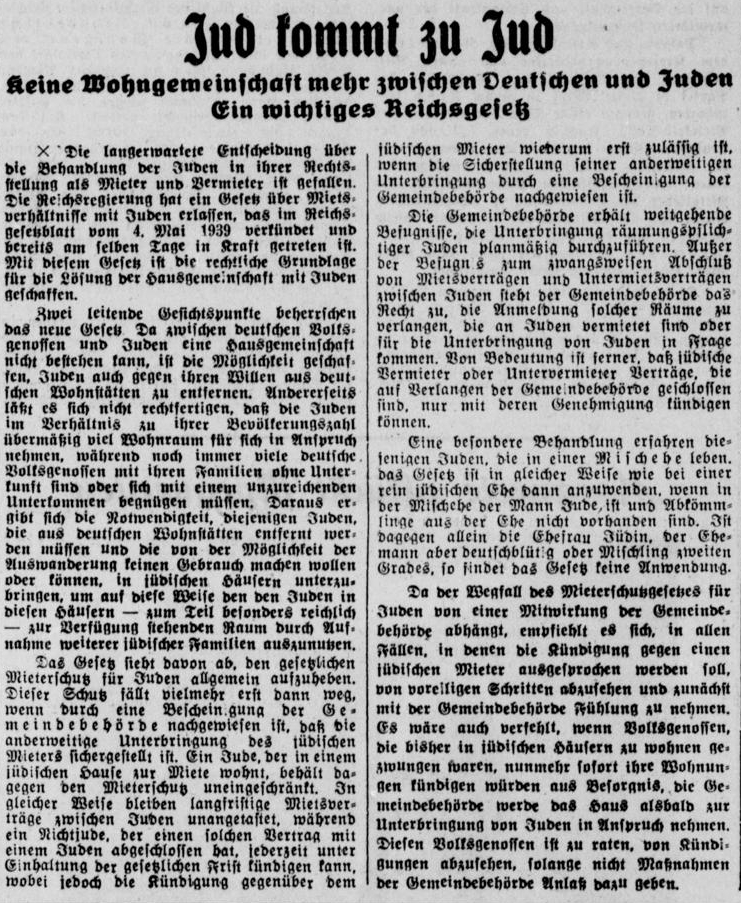

Die Rassenideologie der Nationalsozialisten machte auch vor gesetzlichen Regelung von Mietverhältnissen keinen Halt. Das „Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden“ vom 30. April 1939 (RGBl I, S. 864 ff.) schloss “Juden” vom gesetzlichen Mieterschutz aus und schuf damit die vermeintlich legale Grundlage für die Einrichtung der „Judenhäuser“.

Der Grundgedanke des Gesetzes, so formuliert es die Durchführungsverordnung, besteht darin „daß die Juden in bestimmten Häusern – gegebenenfalls zwangsweise – zusammengefaßt werden sollen“ (Durchführungsbestimmungen, Sp. 997). So konnte Jüdinnen und Juden durch „arische“ Vermieterinnen und Vermieter die Wohnung unabhängig von der Vertragsdauer gekündigt werden, wenn die Gemeindebehörde bestätigte, dass für „die Zeit nach der Beendigung des Mietverhältnisses die anderweitige Unterbringung des Mieters sichergestellt ist“.

Ziel des Gesetzes war es, Hausgemeinschaften von Jüdinnen und Juden mit „deutschblütigen“ Nachbarn aufzulösen. Die kommunalen Behörden – zuständig in Bielefeld war das Grundstücksamt – konnten im Einvernehmen mit „arischen“ Vermietern den Wohnraum für nichtjüdische Familien freimachen und die jüdische Bevölkerung in beengte Wohnverhältnisse einweisen. Dies präzisiert die Durchführungsbestimmung zum Gesetz.

Darin wird außerdem betont, dass es „zweckmäßig [sei], [dass] solche in jüdischem Eigentum stehende Häuser bevorzugt zu Judenwohnungen bestimmt werden, die heute bereits überwiegend von Juden bewohnt werden.“ Nach dem neuen Gesetz konnten die jüdischen Eigentümer ab 1939 auch zur Aufnahme von Mietern und Untermietern gezwungen werden.

Stadtverwaltungen sowie Hauseigentümerinnen und -eigentümer machten sich in enger Zusammenarbeit mit regionalen Parteidienststellen daran, Häuser und Wohnungen zu „entjuden“, wie es in der Sprache der Nationalsozialisten hieß. Die zugewiesenen Ersatzwohnungen lagen in Gebäuden, die jüdischen Eigentümerinnen und Eigentümern gehörten und noch nicht „arisiert“ worden waren. Damit fand eine Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung in einzelnen Objekten und nicht in einzelnen Stadtteilen oder Wohnquartieren statt, mitten in deutschen Städten und unter den Augen der nicht-jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Laut Durchführungsbestimmung sollte dies eigentlich vermieden werden – vermutlich um kein Aufsehen zu erregen. Es heißt: „Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass die Bestimmung dieser Häuser nicht zur Ghettobildung führt, die nicht erwünscht ist.“

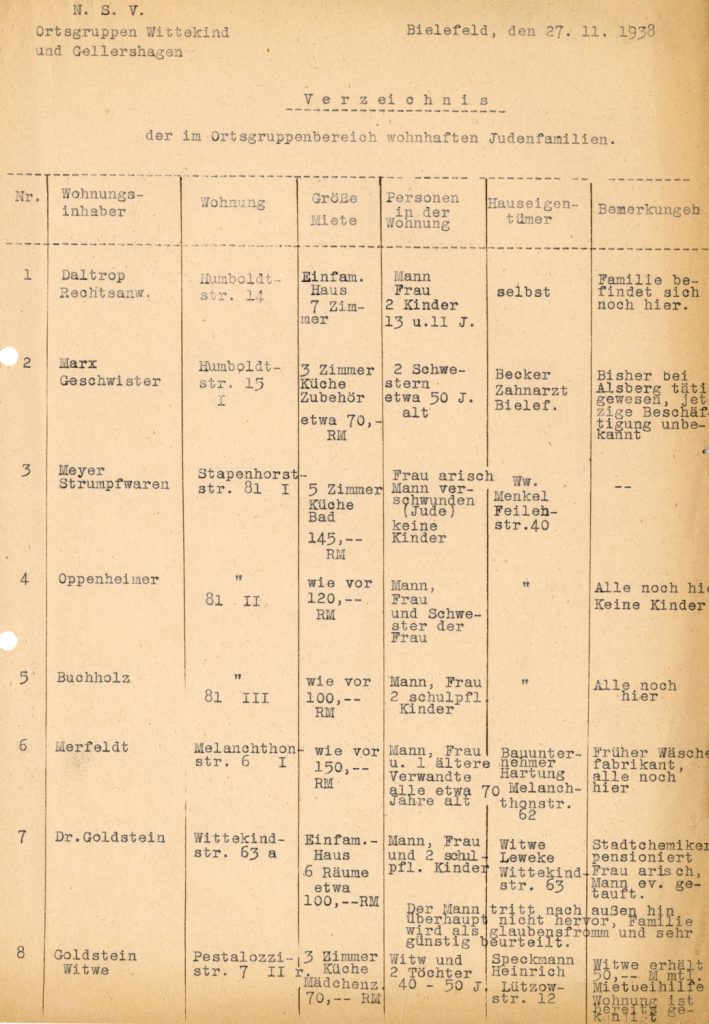

Die Vorarbeit für dieses organisatorisch und bürokratisch aufwendige Vorgehen begann in Bielefeld bereits im November 1938. Ortsgruppen der Bielefelder Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) erstellten im Auftrag der „Abteilung Wohnungsfürsorge“ im „NSDAP Amt für Volkswohlfahrt – Kreisamtsleitung Bielefeld-Halle“ Verzeichnisse, in denen die „im Ortsgruppenbereich wohnhaften Judenfamilien“ aufgeführt wurden. Aufgelistet wurden darin Haus- und Wohnungseigentümerin bzw. -eigentümer, Adresse, Größe der Wohnung, Mietkosten und in der Wohnung lebende Personen.

Die Aufgabe wurde mit unterschiedlicher Sorgfalt ausgeführt. So ging die Bielefelder Ortsgruppe Wittekind/Gellershagen sehr penibel und ausführlich vor, andere beschränkten sich auf die nötigsten Angaben. Wie die Ortsgruppen an die Auskünfte gelangt waren, ob sie sich Zugang zu den Wohnungen ihrer jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn verschafft oder die Mieterinnen und Mieter zu Angaben gezwungen hatten, ist nicht überliefert.

Auch das „Judenreferat“ bei der Gestapo-Stelle Bielefeld führte eine „Judenkartei“ und konnte über Namen und Wohnorte der Bielefelder Jüdinnen und Juden Auskunft erteilen. Partei und Stadtverwaltung arbeiteten dabei Hand in Hand. Mit den gesammelten Daten konnte sich die zuständige Behörde, das Städtische Grundstücksamt, ein ziemlich genaues Bild über das Platzangebot bzw. den Platzbedarf der jüdischen Bielefelderinnen und Bielefelder zu machen.

Um zu vermeiden, dass die gekündigten jüdischen Mieterinnen und Mieter obdachlos wurden, musste die Kommune für deren ersatzweise Unterbringung sorgen. So sah es die Durchführungsverordnung zum Gesetz vor. Insofern hatte das Grundstücksamt ein besonderes Interesse zu erfahren, wie viele Jüdinnen und Juden überhaupt noch in Häusern oder Wohnungen „arischer“ Eigentümerinnen und Eigentümer wohnten.

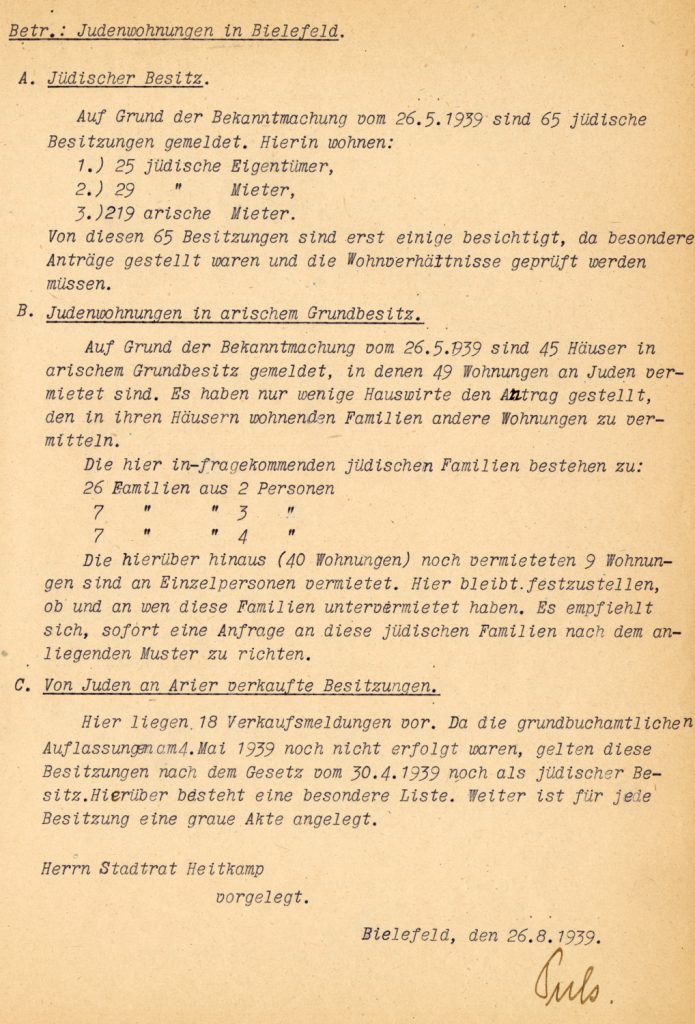

Hieraufhin erschien Anfang Juni 1939 ein Meldeaufruf in den örtlichen Zeitungen. Zum Stichtag 26. Mai 1939 hatte das Grundstücksamt 45 Häuser „in arischem Grundbesitz“ ermittelt, in denen 49 Wohnungen an Jüdinnen und Juden vermietet waren. Aufgrund der Personenzahl und Wohnungsgröße ging man von 100 betroffenen Personen mit „einem Bedarf an 80 Wohnräumen“ aus, die „in jüdischem Grundbesitz bereitstehen müssen, wenn diese Familien durch gesetzliche Maßnahmen ihre Wohnungen räumen sollen“. Eine Umfrage unter den Mietern, unter anderem auch nach deren Auswanderungswilligkeit, sollte bis Anfang September 1939 weitere Klarheit schaffen.

Der darauffolgende Wohnungstausch geschah in Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde. Ansprechpartner des Wohnungsamts war Max Hirschfeld (1877-1958). Der Vorsitzende der Jüdischen Kultusvereinigung und spätere Vertrauensmann der Bezirksstelle Westfalen Reichsvereinigung der Juden in Deutschland (RVJD) wirkte u.a. an der Versorgung der in Deutschland verbliebenen Jüdinnen und Juden mit und organisierte später unter dem Druck der Gestapo die Abwicklung der Deportationen. Max Hirschfeld wurde am 31. Juli 1942 selbst deportiert. Er überlebte das Konzentrationslager und war nach seiner Rückkehr 1945 bis zu seinem Tod Vorsitzender der jüdischen Kultusgemeinde in Bielefeld.

Die Sprache und Wortwahl der amtlichen Schreiben entsprach der menschenverachtenden Terminologie der Nationalsozialisten: Die jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner wurden von den städtischen Mitarbeitern wie Umzugsgut und Waren beschrieben, die es, laut ihren Worten zu „überführen“ – also abzutransportieren oder beiseite zu räumen galt. Sie wurden damit gänzlich entmenschlicht. Hierbei fällt auf, dass es auch des Öfteren zu Wohnungswechseln vom einem „Judenhaus“ zum anderen kommt. Die Gründe hierfür sind nicht mehr zu ermitteln.

Auch die „arischen“ Mieterinnen und Mieter, die in jüdischem Eigentum wohnten, befanden sich im Visier der Behörden. Aus Akten des Grundstücksamts geht hervor, dass jüdische Haus- und Wohnungsbesitzerinnen und -besitzer durch eine Bekanntmachung vom 26. Mai 1939 aufgefordert wurden, Auskunft über die Konfession ihrer Mieterinnen und Mieter zu geben. Dahinter verbarg sich die Intention des Amtes, Auskunft über die rassische Zugehörigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner zu erhalten – es sollten die nichtjüdischen Mieterinnen und Mieter ermittelt werden, die noch in jüdischem Eigentum lebten.

Diese erhielten anschließend vom Grundstücksamt der Stadt Bielefeld ein Schreiben. Darin wurde gefragt, „ob und wann Sie diese Wohnung aufzugeben beabsichtigen und ob Sie eine andere Wohnung bereits gefunden haben“. Davon betroffen waren 219 „arische“ Mieterinnen und Mieter.

Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt 65 „jüdische Besitzungen“ in Bielefeld gemeldet, in denen 25 jüdische Eigentümerinnen und Eigentümer, 29 jüdische Mieterinnen und Mieter und die oben erwähnten 219 „arischen“ Mieterinnen und Mieter wohnten. Da für „Arier“ der gesetzliche Mieterschutz weiter galt, appellierten die Behörden an ihr „gesundes Volksempfinden“. Es wurde versucht, sie zum freiwilligen Auszug aus den Wohnungen jüdischer Eigentümerinnen und Eigentümer zu bewegen oder ein Wohnungstausch vorgeschlagen. Ein Zwang zum Auszug bestand ausdrücklich nicht.

Ende Juni 1939 forderte das Grundstücksamt die jüdischen Hauseigentümerinnen und -eigentümer per Brief auf, künftig nur noch an Jüdinnen und Juden zu vermieten. Ferner sollten sie freiwerdende Wohnungen und Räume sowie jüdische Mietinteressentinnen und -interessenten an das Grundstücksamt melden. Das Grundstücksamt führte auch Buch über die Häuser, die von Jüdinnen und Juden an „Arier“ verkauft wurden. Zum 26. Mai 1939 lagen 18 Verkaufsmeldungen vor. Eine im Stadtarchiv erhaltene undatierte Aufstellung listet 20 Eigentumsübertragungen auf.

Der Umzug in die „Judenhäuser“ bedeutete für die Betroffenen soziale Ausgrenzung und Ghettoisierung. Der erzwungene Wohnungswechsel stellte für die Jüdinnen und Juden zudem einen massiven Eingriff in ihre Privatsphäre und einen Angriff auf ihr Selbstwertgefühl dar. Zum Verlust der vertrauten Wohnverhältnisse kam der Umzug in meist einfache und beengte Räumlichkeiten. Hinzu kamen wirtschaftliche Folgen: Verdienstmöglichkeiten durch Untervermietung oder Mittagstischgäste entfielen aufgrund der neuen Wohnsituation. Nach umfangreichen Berufsverboten und dem Ausschluss aus dem Wirtschaftsleben stellten derartige Tätigkeiten oft die einzige verbliebene Verdienstmöglichkeit dar.

Eine gleichwertige Unterbringung, die dem Standard der vorherigen Wohnung entsprach, war nicht festgeschrieben und auch nicht gewollt. Die Verkleinerung des Wohnraums wurde von den Behörden billigend in Kauf genommen. So heißt es in der Durchführungsverordnung zum Gesetz:

„Soweit es die örtlichen Verhältnisse erforderlich erscheinen lassen, kann der den Juden zur Verfügung zu stellende Raum entsprechend eingeengt werden, vor allem durch Unterbringung mehrerer jüdischer Familien in bisher von Juden bewohnten größeren Wohnungen.“ (Durchführungsbestimmungen, Sp. 998).

Eine besondere Variante der „Judenhäuser“ waren die verharmlosend als „Jüdische Altersheime“ gezeichneten Einrichtungen. In den Jahren 1939 bis 1942 wurden davon im Deutschen Reich rund 140 Häuser eingerichtet. Sie dienten der Zwangsghettoisierung von schätzungsweise 20.000 älteren, kranken und verarmten Jüdinnen und Juden. In Bielefeld wurde im Herbst 1939, unter Organisation der RVJD, an der Stapenhorststraße 35 ein Zwangsaltersheim eingerichtet, das bis zur Deportation der Bewohnerinnen und Bewohner am 29. Juli 1942 ins Ghetto Theresienstadt existierte.

Um einen Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung für den Aufenthalt in einem „Judenhaus“ anzumelden, mussten die Betroffenen oder ihre Nachfahren nach der Zeit des Holocausts erniedrigende Auseinandersetzungen mit dem Amt für Wiedergutmachung führen. Noch Ende der 1960er Jahre betraf eine Entschädigung für die „zwangsweise Unterbringung in einem Judenhaus […] hauptsächlich nichtjüdische Familienmitglieder, die zusammen mit dem kennzeichnungspflichtigen jüdischen Ehepartner in einem Judenhaus wohnen mußten“. Auch wurde als Zeitraum, für den eine Entschädigung überhaupt geltend gemacht werden konnte, nur die Zeit nach Beginn der „Kennzeichnungspflicht“, dem Tragen des Judensterns, anerkannt. Für die Zeiten vor dem 19. September 1941 wurde ein zwangsweiser Aufenthalt in einem Judenhaus für die deutschen Behörden nicht als „Leben unter haftähnlichen Bedingungen“ angesehen.

Annette Meyer zu Bargholz (2025)

Geschichtswerkstatt der VHS Bielefeld