Tochter aus gutem Hause, politisch engagierte Ehefrau, selbstständige Kauffrau, Leiterin eines Altersheims – Margarete Feist war es gewohnt, auf eigenen Füßen zu stehen. Auf welchen Wegen die 57-jährige Thüringerin im Herbst 1939 nach Bielefeld gelangte, um dort die Leitung des neu gegründeten Jüdischen Altersheims zu übernehmen, ist nicht bekannt. Vielleicht erfuhr sie durch ein Stelleninserat im Jüdischen Nachrichtenblatt, der letzten jüdischen Zeitung, die im Deutschen Reich zwischen 1938 und 1943 noch erscheinen durfte, von der neu zu besetzenden Position.

Das Altersheim an der Stapenhorststr. 35 war unter dem Druck der nationalsozialistischen Politik zur Separierung von jüdischen und „arischen“ Einwohnerinnen und Einwohner durch die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland (RVJD) eingerichtet worden und nahm ab Mitte Oktober 1939 die ersten Bewohnerinnen und Bewohner auf.

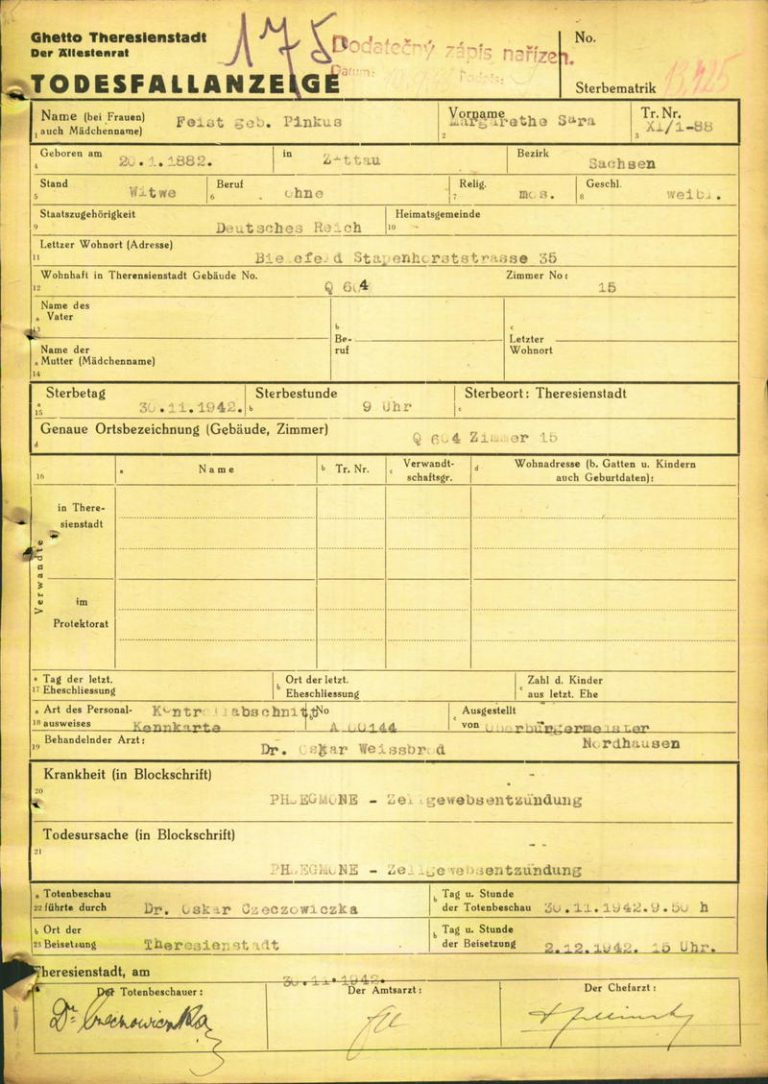

Margarete Pinthus, wie sie mit Geburtsnamen hieß, entstammt der in Nordhausen lebenden jüdischen Kaufhausbesitzer-Familie Pinthus. Geboren am 20. Januar 1882 in Zittau, Sachsen, wuchs sie im thüringischen Nordhausen auf, wo ihre Eltern Gustav und Amalie Pinthus, geb. Jacobi, sich im Jahr ihrer Geburt niedergelassen hatten. Ihr Vater eröffnete dort ein Geschäft, das sich zum größten Kaufhaus des Ortes entwickelte. Dieses blieb im Familienbesitz, bis es 1938 von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurde. Die Familie Pinthus war groß: Margarete hatte drei Brüder und vier Schwestern. Alle Kinder erhielten eine gute Ausbildung und hatten Kenntnisse in Literatur, Sprachen und Musik. Die Söhne konnten studieren.

Am 12. Juni 1905 heiratete Margarete den Fotografen Max Feist, der ein Fotoatelier in Aachen führte, und zog zu ihm. Eine ihrer älteren Schwestern, Lucie, war mit Max Bruder Julius Feist verheiratet und lebte ganz in der Nähe in Köln. Margarete Feist und ihr Mann waren politisch engagiert. Margarete Feist leitete die Ortsgruppe der Deutschen Friedensgesellschaft in Aachen und das kinderlose Paar spendete für die „Neue Generation“, die Zeitschrift des Bunds für Mutterschutz und Sexualreform, herausgegeben von der Feministin Helene Stöcker. 1919 kandidierten Margarete und Max Feist bei den Wahlen zur Nationalversammlung für die Unabhängige Sozialdemokratische Partei USPD.

Nach dem Tod ihres Mannes am 11. Februar 1924 blieb Margarete Feist zunächst in Aachen und führte wohl das Fotoatelier weiter. Bis 1932 ist sie im dortigen Adressbuch unter der Atelieradresse Theaterplatz 1 als Kauffrau verzeichnet. Danach verliert sich ihre Spur, vielleicht zog sie nach Nordhausen zu ihrer Familie zurück.

In Bielefeld tritt sie ab dem 18. September 1939 als „Anstaltsleiterin“ in Erscheinung. Ihr Wohnort war zugleich ihr Arbeitsort: das zum Altersheim umgewandelte Haus der jüdischen Familie Porta. Über ihr Leben und ihre Arbeit in den Jahren 1939 bis 1942 kann nur gemutmaßt werden. Mit zwei Hausgehilfinnen und einer gelegentlichen Aushilfskraft hatte sie sich unter schwierigen Bedingungen um die bis zu 41 Bewohnerinnen und Bewohner im Alter von 52 bis 97 Jahren zu kümmern. Für deren Versorgung standen in dem Haus, das als großbürgerliches Wohnhaus ursprünglich für eine Familie konzipiert war, eine Küche, ein kleines Badezimmer und drei Toiletten zur Verfügung.

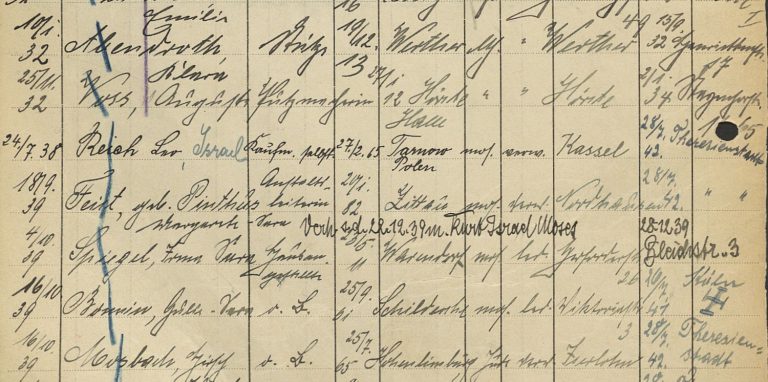

Am 28. Juli 1942 wurde das Altersheim zur Deportation geräumt. Margarete Feist wurde mit allen BewohnerInnen des Heims sowie mit anderen Jüdinnen und Juden zunächst in Sammelstellen wie der Gaststätte „Kyffhäuser“ und dem Vereinshaus „Eintracht“ zusammengepfercht. Am 31. Juli 1942 erfolgte vom Bielefelder Bahnhof aus die Deportation mit dem sogenannten Altentransport in das Ghetto Theresienstadt. Dort starb Margarethe Feist nur wenig später am 30. November 1942, im Alter von 60 Jahren. Als Todesursache wurde eine bakterielle Infektion angegeben.

Spur aufgenommen und Recherche

Annette Meyer zu Bargholz

Geschichtswerkstatt der VHS