Das Veranstaltungs- und Versammlungshaus „Kyffhäuser“ am Kesselbrink diente bei der Deportation am 13. Dezember 1941 nach Riga zum ersten Mal als „Sammellager“ für die „Abschiebung“ von Juden. Über 400 Männer, Frauen und Kinder aus Bielefeld und Umgebung waren dort ab dem 10. Dezember „untergebracht“ worden.

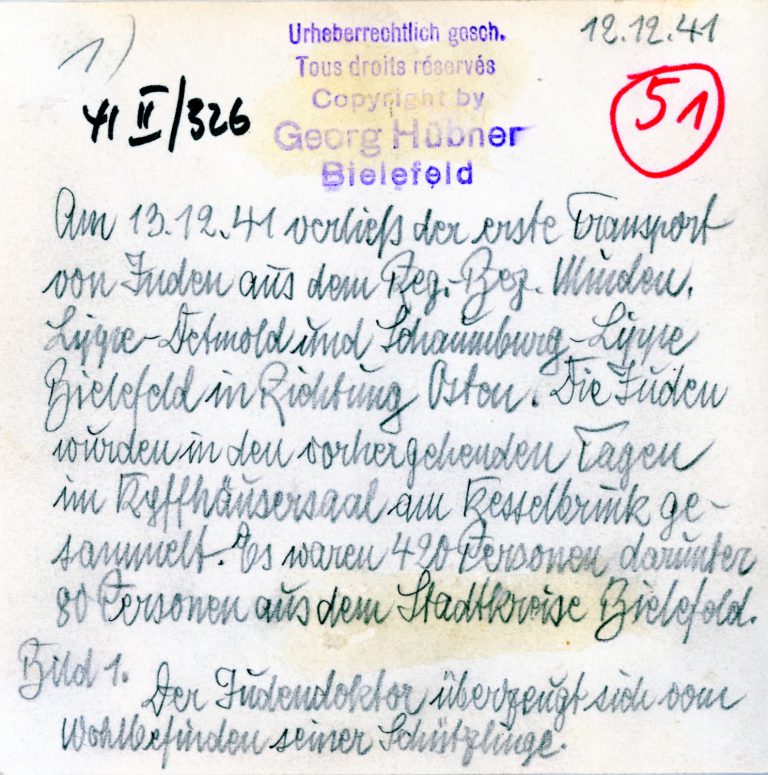

Von der Deportation nach Riga existiert eine Fotoserie des Bielefelder Polizeiassistenten Georg Hübner (1895-1968) mit 25 Aufnahmen für die „Kriegschronik der Stadt Bielefeld“. Dabei handelte es sich wahrscheinlich um eine Auftragsarbeit für die Gestapo. Nach Kriegsende archivierte das Stadtarchiv diese Schwarz-Weiß Fotos in 6×6 Format.

Die Bielefelder Historikerin Dr. Monika Minninger (1941-2010), die in ihrer dreißigjährigen Tätigkeit für dieses Archiv insbesondere das jüdische Leben in unserer Stadt erforscht hat, beschäftigte sich in ihrem Aufsatz: „Bilder einer Abschiebung 1941“ ausführlich mit diesen Bildern. „Die ersten drei Fotos der Riga-Serie Hübners zeigen – dem Verlauf der Bielefelder Deportation folgend – den großen Saal des ‚Kyffhäusers‘ mit der Galerie.“

Minninger beschreibt ausführlich Hübners erste Blitzlichtaufnahme, die von ihm am Abend des 12. Dezember 1941 in diesem Saal des Tagungslokals, zusammen mit zwei weiteren Fotos, aufgenommen wurden:

„Da der Saal für Veranstaltungen mit ca. 400 Zuhörern belegt werden konnte, waren für die 420 Deportationsopfer zweifellos genügend Stühle vorhanden. Aber 50 kg zulässiges Handgepäck pro Person und die Strohlager für die Nacht mussten eine drangvolle Enge schaffen. (…) Auf dem Strohlager haben bereits einige Personen zu beten begonnen, andere sitzen abwartend bis erschöpft oder resigniert auf Stühlen zu erkennen, dazwischen Gepäck und einige wenige Personen, die versuchen zu lesen – nichts von der Atmosphäre eines Sabbatabends in der Chanukka-Zeit (jüdisches Lichterfest). Die auf der Galerie untergebrachten Deportationsopfer konnten wenigstens die Brüstung als Garderobenablage nutzen. Der einzige in Bielefeld noch verbliebene jüdische Arzt, der 43-jährige Dr. Hans Freudenthal (1943 ohne Rückkehr nach Theresienstadt deportiert) beugt sich auf dem Original Nr. 1 im weißen Kittel zu einem im Vordergrund liegenden Jungen.“ (Minninger, Bilder 2008, S. 450 f.)

Auf der Rückseite dieses ersten Fotos steht unter dem Stempel des Fotografen Hübners folgender handgeschriebener Kommentar: „Der Judendoktor überzeugt sich vom Wohlbefinden seiner Schützlinge.“

…ist die Angst, Verzweiflung und Ungewissheit der Menschen, die am 13. Dezember 1941 vom Bielefelder Hauptbahnhof nach Riga deportiert wurden. Aufgrund der Tatsache, dass nur wenige diese Deportation überlebt haben, gab es auch nur wenige Zeitzeugen. Edith Brandon war eine von ihnen: 1921 in Danzig geboren zogen sie und ihre Mutter 1939 nach Minden. Zwei Jahre später wurden beide von dort zunächst ins Sammellager in Bielefeld gebracht und anschließend nach Riga deportiert. 1993 erzählte Frau Brandon rückblickend:

„Im Kyffhäuser haben wir auf Stroh gelegen, da haben sie uns alles abgenommen, was nicht niet- und nagelfest war, also Eheringe und fragen sie nicht, alles. Da haben sie uns nochmal persönlich untersucht, ob auch nichts versteckt war. Dann haben sie uns unsere Pässe und was wir noch hatten abgenommen. Und wir bekamen dann unsere Nummer. Da lagen wir auf Stroh. Da wurde es sehr ‚paniki‘, wie man bei uns sagt. […] Ich glaube, da waren Selbstmordversuche im Kyffhäuser, wenn ich mich nicht irre hat man es vertuschen wollen, aber es war so. Versuche oder gelungene, das weiß ich nicht.

Jedenfalls, dort wurde es dann sehr ängstlich. Erst einmal wegen der Menschenmenge, und überhaupt, wie wir untergebracht waren, auf dem Stroh. Und dann plötzlich ging einem was auf. Irgendwo. Besonders, wie man uns alle Personalien abgenommen hat. Und dann die Nummer. Dann waren wir Nummer soundso. Da hat man sich ungefähr vorgestellt jetzt sind wir nichts mehr, jetzt haben wir keine Persönlichkeit mehr, jetzt haben wir keinen Namen mehr, jetzt existieren wir nicht mehr. – Ich nehme an, dass dieser Gedanke viele Leute, die nun niemanden hatten und die das einfach nicht bewältigen konnten, zum Selbstmord hätte führen können. Das war eine totale Enteignung des Menschen.“ (Meynert/Mischke, Augenzeugen 1998, S. 43)

Spur aufgenommen und Recherche

Lutz Havemann

Initiativkreis Erinnern und Gedenken in OWL