Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 setzte eine systematische Ausgrenzung und Verfolgung der Sinti und Roma im Deutschen Reich ein. Bereits in der Weimarer Republik waren sie von behördlicher Kontrolle betroffen und galten vielfach als „nicht sesshaft“ oder „arbeitsscheu“. Die Nationalsozialisten knüpften an diese Vorstellungen an und entwickelten daraus eine umfassende Politik der Ausgrenzung, in der Sinti und Roma als „fremd“ und „abweichend“ vom sogenannten Volkskörper angesehen wurden. Ihre Lebensweise wurde abgewertet, ihre Zugehörigkeit zur Gesellschaft grundsätzlich in Frage gestellt.

Ab 1933 wurden erste rechtliche Vorgaben und gesellschaftliche Ausgrenzungsmechanismen wirksam, die den Alltag vieler Sinti und Roma nachhaltig veränderten. Das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom Juli 1933 legitimierte im Kontext der „Rassenhygiene“ Zwangssterilisationen, von denen auch viele Sinti und Roma betroffen waren. Mit den Nürnberger Gesetzen von 1935 wurde die Ausgrenzung weiter verschärft und in einen klaren juristischen Rahmen überführt. In der Folge verloren sie grundlegende staatsbürgerliche Rechte und wurden auf diese Weise zunehmend aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen.

Ab 1938 trat eine weitere Phase der Verfolgung und Segregation von Sinti und Roma ein, in der die Maßnahmen auf eine umfassende staatliche Erfassung und Kategorisierung ausgerichtet waren. In diesem Zusammenhang wurde die Ausgrenzung auf eine angeblich „rassische“ Grundlage gestellt: Sinti und Roma galten nun nicht mehr vorrangig als soziale Außenseiter, sondern wurden als erblich „minderwertig“ eingestuft. Maßgeblich an dieser ideologischen Neuausrichtung beteiligt war der Mediziner und Rassenhygieniker Robert Ritter, der am Reichsgesundheitsamt eine Forschungsstelle leitete, die die sogenannte „rassische Bestandsaufnahme“ der Sinti und Roma durchführte. Anhand pseudowissenschaftlicher Untersuchungen sollte die vermeintliche „Zigeunerfrage“ biologisch definiert und eine dauerhafte staatliche Sonderbehandlung legitimiert werden. Die Ergebnisse seiner Arbeit flossen direkt in polizeiliche Maßnahmen, darunter Zwangsansiedlungen, Internierungen und später auch Deportationen.

Mit dem „Festsetzungsbeschluss“ von 1939 wurden diese Maßnahmen weiter verschärft und die Grundlagen für die bevorstehenden Deportationen geschaffen: Sinti und Roma im Deutschen Reich wurde die Bewegungsfreiheit entzogen, sie durften ihren aktuellen Aufenthaltsort nicht mehr verlassen und wurden vielerorts gezwungen, in sogenannte „Zigeunerlager“ oder Sammelunterkünfte umzuziehen. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte die Verfolgung schließlich im Dezember 1942 mit dem sogenannten „Auschwitz-Erlass“ Heinrich Himmlers. Dieser verfügte die Deportation aller noch im Reich verbliebenen Sinti und Roma in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Dort wurde ein eigener Lagerbereich, das sogenannte „Zigeunerfamilienlager“, eingerichtet. Ganze Familien wurden dorthin verschleppt, litten unter katastrophalen Bedingungen und die meisten überlebten die Haft nicht – durch Hunger, Krankheiten, medizinische Experimente oder gezielte Tötungen.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sowie zu Beginn und im Verlauf des 20. Jahrhunderts waren Stadt und Kreis Bielefeld wohl kein Ort, an dem sich Sinti und Roma üblicherweise bzw. langfristig aufhielten. Möglicherweise war die westfälische Industriestadt in ihrer wirtschaftlichen Ausprägung nur bedingt attraktiv für die Lebensweise, wenigstens der umherreisenden Sinti und Roma. Einen der wenigen Hinweise liefert das Bielefelder Tageblatt vom 31. März 1879, wo über ein „sorgloses Zigeunervölkchen“ berichtet wurde, welches sich „bettelnd und vagabundierend“ herumtreibe. Schauplatz war in diesem Fall die Bauerschaft Brock im Amt Brackwede. Zwei Tage darauf ergänzte die Zeitung ihre Berichterstattung mit einer Art „historischen Einordnung“ und überschrieb den sehr distanziert und offen ablehnend verfassten Artikel mit „Die Zigeunerplage“. Der unheilvolle Schlusssatz lautete: „[…] ob es denn kein Mittel gibt, das brandschatzende Zigeunerpack aus unseren Landen loszuwerden?“ Auch in der Folgezeit gab es in der Pressebericherstattung vereinzelte Hinweise auf „durchziehende Zigeuner“ oder „Zigeunerbanden“.

Auch die überlieferten Verwaltungsakten unterstreichen den Befund von nur geringen Berührungspunkten zwischen Sinti und Roma mit Bielefeld. Eine im November 1929 vom Deutschen Städtetag verschickte Umfrage an die Kommunen mit über 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung der Notwendigkeit einer „reichsweiten Regelung der Zigeunerfrage“ wurde vom Magistrat der Stadt Bielefeld äußerst knapp beantwortet. Man habe nicht unter dem „Zuzug von Zigeunern zu leiden“ und die momentanen Verordnungen seien vollkommen ausreichend. Nur einige heutige Stadtbezirke Bielefelds, die damals noch eigenständige Gemeinden und Ämter des Landkreises waren, wurden hin und wieder frequentiert, wie sich durch überschaubare Spuren für das frühe 20. Jahrhundert für Heepen, Dornberg, Gadderbaum und eben Brackwede nachweisen lässt. Auch die von Rüdiger Benninghaus erstellte und online zugängliche Liste mit in Stadt und Kreis Bielefeld geborenen und nach Auschwitz deportierten Sinti und Roma belegt, dass es im Großraum Bielefeld zumindest zeitweise gemeldete Sinti und Roma gab.

Dennoch bleiben viele Fragen zum Verhältnis Bielefelds zu den Sinti und Roma offen. Da entsprechende Untersuchungen fehlen, lassen sich kaum verlässliche Angaben darüber machen, wie viele Angehörige dieser Minderheit um 1930 in Bielefeld lebten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem unten beschriebenen Fall der Familien Weiß, Stein und Wagner jedoch um den einzigen nachweisbaren Vorgang von Verfolgung und Deportation: Sie gelangten eher zufällig in das Amt Brackwede im Landkreis Bielefeld und wurden von dort im März 1943 nach Auschwitz deportiert.

Die ersten Mitglieder dieses Familienverbandes waren das „Familienoberhaupt“ Robert Weiß und seine Ehefrau Bertha, die mitsamt den vier noch bei den Eltern lebenden Kindern im August 1939 nach Brackwede gelangten. Begleitet wurden sie von der bereits verheirateten Tochter Frieda, sowie ihrem Mann Adolf Wagner und deren Kindern Else und dem nur wenige Wochen alten Paul. Der Zuzug erfolgte aus Wülfer-Bexten, einem heutigen Stadtteil Bad Salzuflens. Etwa einen Monat später vergrößerte sich die Gruppe durch die Familie des 29-jährigen Adalbert Weiß und seiner Frau Emma, ebenfalls eine Tochter von Robert und Bertha, mit den kleinen Söhnen Wilhelm und Hansi. Sie kamen aus Zwinge, einem Thüringer Dorf im Südharz, gelegen an der Grenze zu Niedersachsen. Ob die Familie in Brackwede ihrer Arbeit als Schausteller nachgehen wollte – Adalbert und Robert Weiß betrieben seit etwa 1936 gemeinsam ein Marionettentheater – oder ob andere Gründe den Zuzug in den Landkreis bestimmten, lässt sich heute nur noch vermuten. Der Festsetzungserlass Heinrich Himmlers aus dem Oktober 1939 traf die erst wenige Wochen in der Region lebenden Familien mutmaßlich überraschend und zwang die Familienmitglieder, im Amt Brackwede zu bleiben.

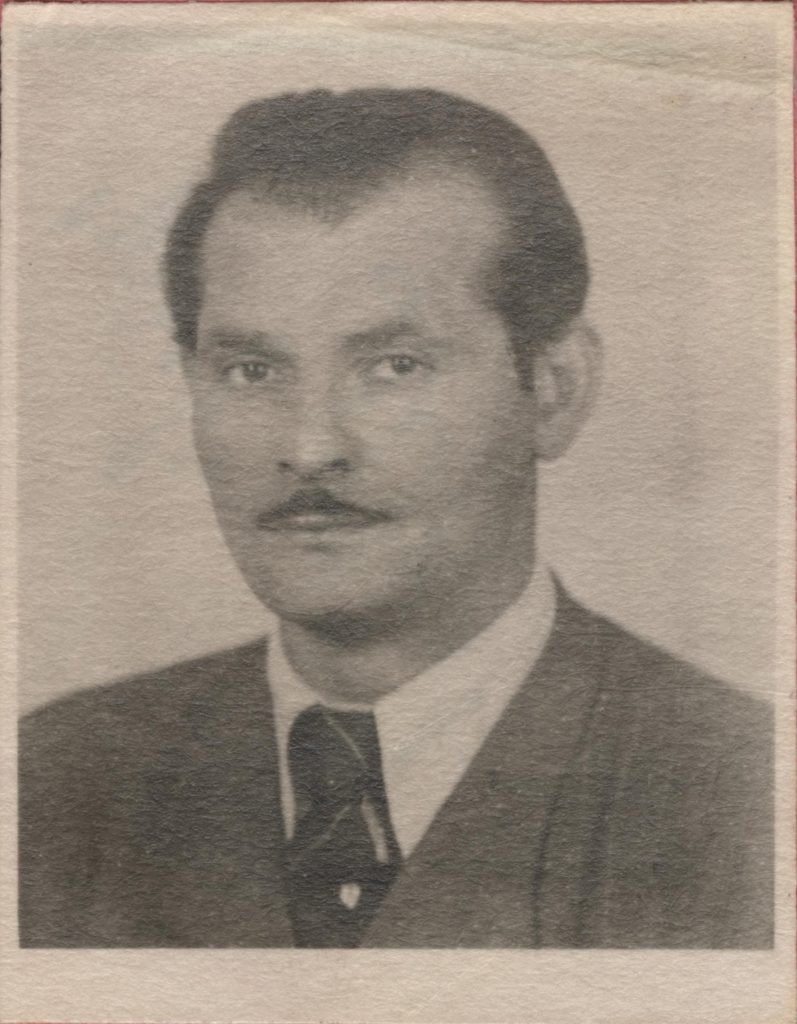

Die erhalten gebliebenen Meldeadressen belegen die gegenseitige Nähe der Gruppe über den gesamten Zeitraum; nur selten und in der Regel für einen kurzen Zeitraum lagen die Wohnstätten an unterschiedlichen Standorten. Eine von öffentlicher Hand unternommene Zuweisung des Wohnplatzes scheint es in Brackwede nicht gegeben zu haben. Zunächst kamen die Sinti auf dem direkt an der Bahnlinie liegenden Gelände der Familie Artois in der Bauerschaft Brock unter, die dort in der Fabrikstraße (heute Am Presswerk) eine Feilenfabrik betrieb und an derselben Straße offensichtlich einige weitere Flächen und Gebäude ihr Eigentum nannte. Nachdem die Sinti durch den neuen Eigentümer, den Geschäftsmann Karl Gräwe aus Bielefeld, vertrieben worden waren, zogen die drei Familien über eine kurze Zwischenstation in der Haller Straße schließlich in den Landweg 28. Die nicht stringent ausgefüllten Meldekarten und die damit zusammenhängenden Unklarheiten lassen die Vermutung zu, wie schwierig es gewesen sein muss, einen langfristigen und wohnbaren Standort in Brackwede zu finden. Die letztendliche Wohnortverlegung in die Schulstraße 59 im März 1941 scheint in diesem Kontext eine gewisse „Beruhigung“ der Situation anzuzeigen.

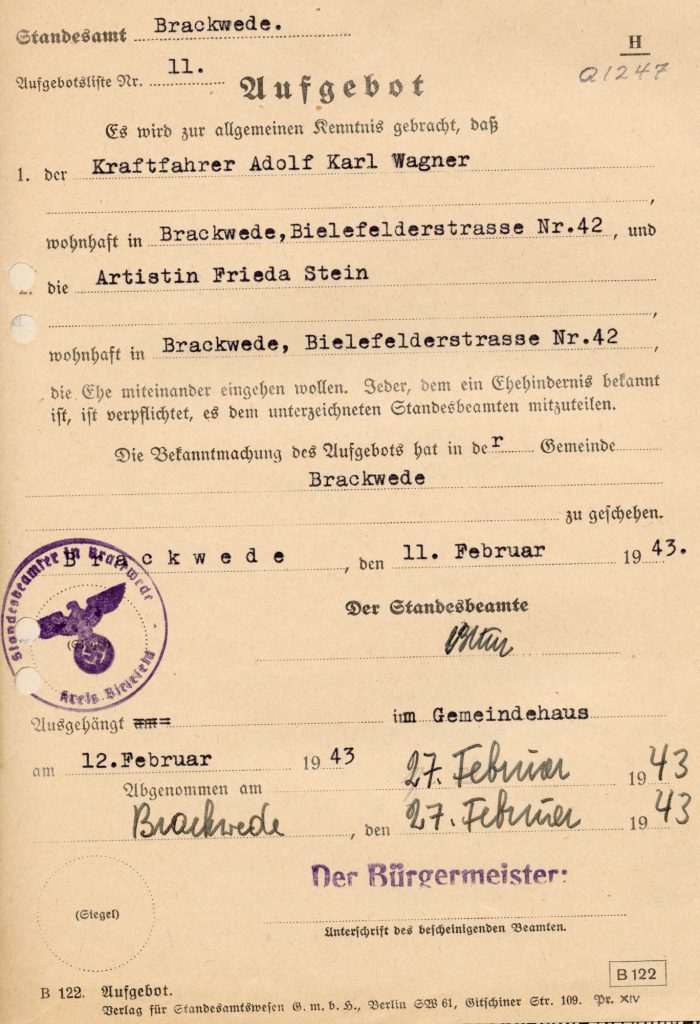

Sämtliche Berufsbezeichnungen auf den amtlichen Meldekarten der volljährigen Familienmitglieder lauten „Artist“, „Schausteller“, o.ä. Diese Verortung im „Unterhaltungsgewerbe“ war ein Resultat der durch die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts bedrohten typischen und ursprünglichen beruflichen Tätigkeiten der europäischen Roma, die sich vor allem durch ein Miteinander von sozialer (Familien-) Tradition und der eigentlichen Beschäftigung ausgezeichnet hatte. Die „Flucht“ in das künstlerische Gewerbe erschien in diesem Kontext gegenüber der kaum reizvollen Betätigung in den Industrieberufen (z. B. als Fabrikarbeiterinnen oder -arbeiter) als gangbare Alternative. In Brackwede jedoch wurden die männlichen Familienmitglieder in eben diese Berufsgruppen gedrängt. Da das gemeinsame Marionettentheater bei ihrer Ankunft am neuen Ort noch Teil ihres Besitzes war, ist es durchaus möglich, dass bezüglich des Ausübungsverbots ihrer Berufe erst hier am Ort besonders konsequent verfahren wurde. Die überlebenden Adalbert Weiß und Dorothea Hartmann wiesen dezidiert auf ein 1939 in Brackwede ausgesprochenes Berufsverbot sowie amtliche „Einweisungen“ in Arbeitsstellen hin. Die Männer kamen vermutlich bei der Firma Heinrich Mühlenweg & Co., einer Kohlengroßhandlung an der Gütersloher Straße 51-53 (heute Artur-Ladebeck-Straße) unter, wo Adalbert Weiß nachweislich als Kraftfahrer und Platzarbeiter tätig war; auch eine Beschäftigung Adolf Wagners dort ist belegt. Die weiblichen Familienmitglieder betrieben einen Kleinhandel, der vor der Festsetzung in Brackwede finanziell deutlich erfolgreicher gewesen sein soll.

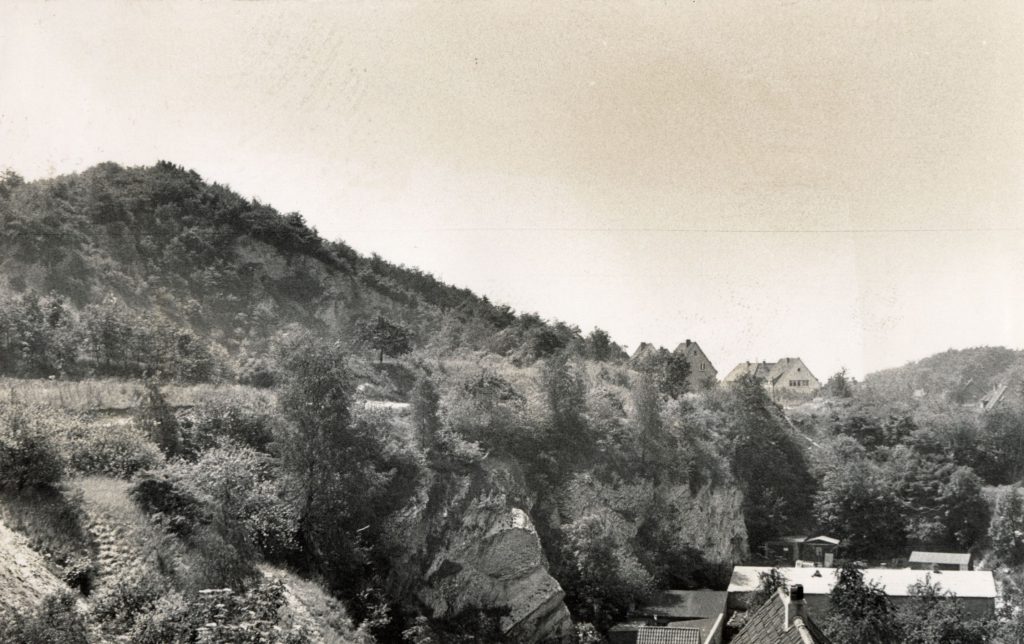

Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs fand die Tätigkeit von Adalbert Weiß bei der Firma Mühlenweg im Juni 1941 durch den Einberufungsbescheid zur Wehrmacht eine kurze Unterbrechung. Ob tatsächlich ein Fronteinsatz stattfand, ist jedoch fraglich. Denn Weiß wurde zunächst dem Landesschützen-Bataillon 489 und anschließend dem Düsseldorfer Infanterie-Ersatz-Bataillon 39 zugeteilt. Und schon am 2. September desselben Jahres erfolgte die Entlassung aus der Truppe. Weiß gab an, dass er sich über die Behandlung seiner Familie in der Heimat beschwert habe und deswegen die Wehrmacht verlassen musste. Wie bei vielen anderen Sinti und Roma dürften jedoch vor allem rassepolitische Gründe eine entscheidende Rolle gespielt haben, die schließlich zu seiner Entfernung aus der Armee führten. Für die ebenfalls erwachsenen Männer Adolf Wagner und Robert Weiß sowie dessen 18-jährigen Sohn Friedrich gab es keine nachweislichen Einberufungsbescheide.

Die sowieso schon prekäre Situation der Sinti in Brackwede erfuhr durch den Tod zweier Kleinkinder weiter an Verschärfung. Emma Stein, Tochter von Adolf Wagner und Frieda Stein, starb im Alter von nur einem Monat am 18. Juli 1941 an „Lebensschwäche“. Ewald Stein, Sohn von Adalbert Weiß und Emma Stein, verstarb am 20. Mai 1942, nicht ganz ein Jahr alt, an einer Magen-Darm-Grippe. In dieser Zeit fand auch eine „offizielle“ Betreuung der Kleinkinder des Familienverbands durch die „Mütterberatung“ resp. Amtsärzte der Gemeinde Brackwede statt. Von den weiteren Kindern ist bekannt, dass sie zumindest partiell Brackweder Schulen besuchten. Dorothea Weiß (später verheiratete Hartmann) erklärte nach dem Krieg, sie habe bis ca. 1940 die Volkshochschule Brackwede besucht, bevor sie zur Arbeit „dienstverpflichtet“ worden sei. Von ihrer Schwester Engelhardt ist bekannt, dass sie Schülerin der Hilfs- sowie der Lönkertschule am Ort war. Sowohl der Schulbesuch als auch die Fürsorge des Amts an dieser Stelle zeigen das ambivalente Nebeneinander von Verfolgung, mühsamer Bürokratie und möglicherweise sogar wohlwollender Betreuung auf.

Es ist nicht bekannt, ob es auch aus der Brackweder Verwaltung Forderungen nach einer Deportation der im Ort lebenden Sinti gegeben hat, wie es aus anderen Orten bekannt ist und schließlich in dem bekannten Befehl Himmlers zum Jahresende 1942 final formuliert wurde. Aber schon im Oktober dieses Jahres gelangte eine Auflistung der einzelnen Personen der Sinti-Familien an das Landesjugendamt der preußischen Provinz Westfalen. Von dort war die Aufforderung zu einer solchen Aufstellung gekommen, mit dem Ziel, die „baldige anderweitige Unterbringung der in Heimerziehung befindlichen jüdischen […] Kinder und Jugendlichen“ zu beginnen. Ebenso sollte, so die Formulierung des Schreibens, mit im Ort wohnhaften „Zigeunern“ verfahren werden. Eine direkte Verbindung zwischen den so erhobenen Daten und der späteren Deportation ist jedoch nicht nachzuweisen.

Im Januar 1943 verschickte schließlich das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) Schnellbriefe an die entsprechenden Kriminalpolizeileitstellen, die die Deportation der im Sprengel lebenden „Zigeuner“ in das Konzentrationslager Auschwitz anordneten. Aus Brackwede waren mutmaßlich vier Personen beteiligt, die das Geschehen von der Verhaftung bis zum Abtransport nach Hannover eng begleiteten bzw. ausführten:

Letzterer war neben seiner Tätigkeit als Polizist möglicherweise auch Mitglied der Bielefelder SS. Die Rekonstruktion des Tathergangs entstammt hauptsächlich den teilweise undurchsichtigen Aussagen Hubert Hantkes und Emil Rohlfings, da der Amtsinspektor und das NSDAP-Mitglied Wilhelm Bockermann bereits im September 1945 in russischer Kriegsgefangenschaft starb und Robert Engelhardt sich am 13. April 1945, kurz nach der Befreiung Bielefelds, in seinem Haus in Ummeln mit einem Pistolenschuss in die rechte Schläfe das Leben nahm. Die überlieferten Aussagen aus der Nachkriegszeit sind dabei mit Vorsicht zu bewerten, da sie vermutlich von Selbstrechtfertigung und apologetischen Tendenzen geprägt waren. Besonders Hantkes Darstellungen erscheinen problematisch, da stellenweise der Eindruck entstehen könnte, er habe versucht, die Verantwortung nachträglich auf den verstorbenen Bockermann abzuwälzen.

Dementsprechend präsentierte sich die Situation wie folgt: Die Zuständigkeit für den Abtransport der Brackweder Sinti war der Kriminalpolizeileitstelle Hannover zugeordnet, vor Ort jedoch oblag die Durchführung der Gestapo Bielefeld in Zusammenarbeit mit dem Amt Brackwede. Die Polizisten Rohlfing und Engelhardt nahmen am 3. März 1943 die Verhaftung der an der Schulstraße lebenden Sinti und vermutlich auch die der in der Bielefelder Straße 42 lebenden Familie vor. Adalbert Weiß berichtete darüber hinaus, dass Gestapoleute den Platz am Kalkwerk umstellt hätten, während dieses Detail in den Angaben der Polizeibeamten keine Erwähnung findet. Damit stand die Aktion in Brackwede ganz zu Anfang der durchgeführten Deportationen von Sinti und Roma in Westfalen, von denen die meisten um den 10. März 1943 herum stattfanden. Bereits am 2. März waren Bielefelder Jüdinnen und Juden nach Auschwitz deportiert worden.

Das Eigentum der drei Familien wurde konfisziert und größtenteils im Amt Brackwede eingelagert. Auf Anweisung der Kriminalpolizeileitstelle Hannover erfolgte der Verkauf der Wagen. Mindestens einer der Wohnwagen gelangte an den in Brackwede lebenden Friedrich Höxter (1906-1970), wobei Zeugen die Wagen übereinstimmend als stark „schadhaft“ beschrieben. Die Einnahmen aus dem Verkauf sowie die Schmuckstücke wurden nach Hannover übermittelt, während weitere Haushaltsgegenstände und das Marionettentheater anscheinend in einem Amtsschuppen verblieben. Ihr Verbleib konnte nach dem Krieg nicht mehr geklärt werden. Im August 1943 wurde der Übergang des Eigentums der Sinti im Kontext des „Gesetzes über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens“ schließlich auch im Amtsblatt „Deutscher Reichsanzeiger“ publiziert.

Die beiden den Krieg überlebenden Beamten blieben in der Nachkriegszeit weitestgehend unbehelligt. Da die Kriminalpolizei im Gegensatz zu Gestapo und SS nicht als verbrecherische Organisation eingestuft worden war, stand eine juristische Bewertung ihrer Beteiligung an der Deportation nicht zur Debatte. Emil Rohlfing verzog im August 1956 von Bielefeld-Brackwede nach Rheda, wo er im August 1978 verstarb. Hubert Hantke war bereits im Januar 1970 in Senne I verstorben. Beide blieben mutmaßlich bis zum Eintritt in den Ruhestand Angehörige der Polizei.

Mit dem Bus wurden die Sinti nach Hannover transportiert. Von dort ging es mit dem Zug weiter in Richtung Vernichtungslager. Im Zug, der neben Sinti und Roma auch Juden transportierte, gab es nach Auskunft von Adalbert Weiß weder etwas zu essen noch zu trinken. Die Familienmitglieder ahnten nicht, was ihnen bevorstand, sondern gingen vielmehr davon aus, in Polen als Arbeitskräfte eingesetzt zu werden. Das Vernichtungslager habe man gegen 23 Uhr erreicht, wo bereits mit Maschinengewehren bewaffnete SS-Angehörige nebst „großen Hunden“ die entkräfteten Sinti erwarteten. Die Einzelschicksale der Brackweder Sinti lassen sich ab diesem Zeitpunkt, wenn überhaupt, nur noch bruchstückhaft nachzeichnen. Robert Weiß jun., Sohn von Adalbert und Emma, starb nur einen Monat nach der Ankunft nach offizieller Angabe an Masern, wenige Tage vor seinem dritten Geburtstag. Die noch kein Jahr alte Gisela, Tochter von Adolf Wagner und Frieda Stein, folgte einige Tage später. Auch ihr Bruder Paul und die Mutter Frieda überlebten den Sommer des Jahres nicht. Letztere starb nach offiziellen Angaben an einer Blutvergiftung infolge einer Lungenentzündung. Der Vater, Adolf Wagner, lebte bis zum Januar 1944, während das genaue Schicksal der ältesten Tochter Else bis heute unaufgeklärt ist.

Der erst 18-jährige Emil Weiß wurde im Mai 1943 für vier Tage im Lagergefängnis, dem berüchtigten „Bunker“ in Block 11, untergebracht, wobei die dortigen Bedingungen noch entsetzlicher als im „Zigeunerlager“ waren. Er kam jedoch wieder heraus und verstarb einige Monate später am 16. März 1944. Dessen Misshandlung dürfte nicht die einzige Folter gewesen sein: Adalbert Weiß bekam 70 Schläge mit dem „Ochsenziemer“, weil er verbotenerweise geraucht hatte. Und auch darüber hinaus erhielt er regelmäßig Schläge. Ein Mithäftling gab an, dass ebenfalls Adalbert Weiß eigentlich hätte sterilisiert werden sollen, wenn nicht ein offizieller „Stoppbefehl“ ergangen wäre.

Weiß‘ nach 1945 getätigten Aussagen über seine eigene Familie und vor allem die Sterbedaten sind allerdings nicht immer konsistent. Diese Unstimmigkeiten in seinen Erinnerungen lassen sich jedoch durch die äußerst schwierigen Umstände erklären, die er im Rahmen des Verfahrens zur Todeserklärung seiner Angehörigen auch eindringlich schilderte:

„Nähere Angaben [zum Todeszeitpunkt] kann ich nicht machen, da die Insassen des Lagers über die Zeitverhältnisse nicht orientiert waren. […] Ich selbst war auch sehr schwach.“ (LAV OWL, Bestand D 23, Nr. 4153)

Im Fall von Adalbert Weiß sind mindestens drei dokumentierte Erkrankungen an Darm- und Flecktyphus belegt.

Im August 1944 waren von den 17 aus Brackwede eingelieferten Sinti vermutlich nur noch wenige am Leben. Diese wurden entweder im Rahmen der Lagerauflösung in der Nacht vom 2. auf den 3. August mit 4.200 weiteren Sinti und Roma vergast oder in andere Konzentrationslager transportiert. Bei Letzteren handelte es sich um den 14-jährigen Erwin und seinen Vater Robert Weiß, die mit weiteren männlichen Häftlingen nach Buchenwald kamen. Allerdings kam Erwin schon Ende September 1944 mit einem Vernichtungstransport, der 200 weitere Jugendliche umfasste, wieder zurück nach Auschwitz, wo er vermutlich bald in den Gaskammern ermordet wurde. Sein Vater Robert gelangte zunächst über Buchenwald ins KZ Mittelbau-Dora, wo er aufgrund eines Leistenbruchs vom SS-Lagerarzt operiert wurde. Anschließend war er Häftling im Außenlager Mittelbau-Harzungen. Am 6. März 1945 wurde er schließlich nach Bergen-Belsen überstellt, wo er letztendlich verstarb.

Schon im April 1944 hatte man seine Tochter Dorothea in das Frauen-KZ Ravensbrück unweit von Berlin transportiert. Über eine Zwischenstation war sie schließlich im September 1944 in das Buchenwalder Außenlager Altenburg gelangt, wo sie nach eigenen Angaben im April 1945 von amerikanischen Soldaten befreit wurde. Sie heiratete 1954 den Artisten Max Hartmann und starb 2015 in der Region Niederrhein.

Etwas undurchsichtig bleiben die Umstände um die weitere Verfolgung und den KZ-Haftweg von Adalbert Weiß nach der Auflösung des sogenannten „Zigeunerlagers“. Dass er im Frühjahr 1945 aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen in die SS-Sondereinheit „Dirlewanger“ eingegliedert wurde, verweist auf ein in der Endphase des Krieges verbreitetes Muster: Angehörige der Minderheit der Sinti und Roma wurden aus Konzentrationslagern heraus für Fronteinsätze herangezogen. Damit zeigt sich, wie flexibel das NS-Regime mit der „Verwertung“ von KZ-Häftlingen in der letzten Kriegsphase umging. Offiziell war für diese Form der Rekrutierung die „Freiwilligkeit“ vorgesehen; tatsächlich handelte es sich jedoch um eine Zwangssituation, in der Häftlingen der Tod angedroht wurde, sollten sie nicht einrücken. Ein Beispiel dafür ist die Schilderung eines ehemaligen Sachsenhausen-Häftlings, der berichtete, dass den Inhaftierten lediglich die „Wahl“ zwischen Erschießung oder Fronteinsatz bei der Einheit Dirlewanger gelassen wurde.

Die Einheit selbst, die nach ihrem Kommandeur Oskar Dirlewanger benannt war, bestand in hohem Maße aus KZ-Häftlingen und Strafgefangenen, die unter brutalen Bedingungen an der Front eingesetzt wurden. Zeitgenössische Aussagen von Militärjuristen und ehemaligen Offizieren betonen den willkürlichen Umgang innerhalb der Truppe: Prügel, Erschießungen ohne Verfahren und die Behandlung der „bewährungsuntergebrachten“ Häftlinge weiterhin als Gefangene gehörten zur Praxis. Für verfolgte Sinti wie Weiß bedeutete diese Form der Zwangsrekrutierung einen erneuten, besonders paradoxen Bruch im Verfolgungsgeschehen: Einerseits stellte der Fronteinsatz ein Überlebensrisiko dar, andererseits konnte er – im Gegensatz zur verbleibenden Internierung im KZ – in manchen Fällen überhaupt erst die Chance auf das Überleben eröffnen.

Gerade im Kontext der Verfolgungsgeschichte der Sinti wird daran deutlich, wie sehr die nationalsozialistische Politik auch in der Endphase noch durch eine Logik von Vernichtung, Ausbeutung und Zwang geprägt war. Die Rekrutierung in „Bewährungseinheiten“ wie die Dirlewangers war also kein biographisches Kuriosum, sondern Teil eines umfassenderen Musters, in dem KZ-Häftlinge – unter ihnen Sinti und Roma – systematisch als „Menschenmaterial“ missbraucht wurden.

Adalbert Weiß wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit als Angehöriger der Einheit Dirlewanger in der „Schlacht um die Seelower Höhen“ eingesetzt, einer der letzten größeren Kampfhandlungen östlich von Berlin, die den militärischen Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ einleiteten. Er wurde dort verwundet, überlebte jedoch und scheint sich nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Kriegsgefangenschaft nach Holzminden durchgeschlagen zu haben. Neben Dorothea Weiß war er der einzige Überlebende des von Brackwede deportierten Familienverbandes.

„Die wenigen Überlebenden, die nach 1945 aus den Ghettos und Konzentrationslagern in ihre Heimatorte zurückkehrten, mussten oft genug feststellen, dass ihre Peiniger weiterhin ungestört in den alten Positionen arbeiteten. Die Angehörigen der Minderheit fanden weder Unterstützung, noch trafen sie auf Mitgefühl oder Interesse an ihrer Leidensgeschichte.“ (Fings/Opfermann, Zigeunerverfolgung, S. 15)

Diese allgemein für das Rheinland und Westfalen getroffene Aussage wird im Brackweder Kontext durch den Befund einer Schülerarbeit des heimischen Gymnasiums aus dem Jahr 1983 unterstrichen, die konstatieren musste, dass niemand der im Zuge des Projektes befragten Brackweder sich an die Familie Weiß erinnern konnte – ganz im Gegensatz zu vielen anderen Personen und Ereignissen zwischen 1933 und 1945. Meldungen der Polizeistation in Senne II (später Sennestadt) und der Gemeinde Brackwede aus den Jahren 1954 und 1957 über „kampierende Zigeuner“ erinnern an den Duktus der 1940er Jahre und lassen erahnen, mit welchem Widerwillen seitens der Verwaltung überlebende Sinti und Roma konfrontiert wurden. 1949 wandte sich der Vorstand der Friedrich-Wilhelms-Bleiche AG angesichts einiger „Zigeuner im Wohnwagen“ auf einem firmeneigenen Grundstück an der Haller Straße an die heimischen Behörden und bat um Entfernung der „unkontrollierbaren Elemente“. Fast schon bedauernd mutet der Ton des Ordnungsamtes Brackwede an, wenn lange nach dem Krieg über die Aufhebung des „Gesetzes zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens“ gesprochen und als einzig verbleibender Maßnahme zur Ausweisung von Sinti mit ihren Wohnwagen „nur der Privatklageweg eingeschritten werden [kann].“

Im April 1952 stellte der mittlerweile in Minden lebende Adalbert Weiß bei der Brackweder Amtsverwaltung Anträge auf Entschädigung. Wie viele andere Sinti, die nach 1945 versuchten, ihre geraubten Besitzgegenstände und Eigentumsrechte zurückzuerlangen, stieß auch er auf bürokratische Hürden und Ablehnung. Sein Anliegen, für die bei der Verhaftung entzogenen Wertgegenstände entschädigt zu werden, wurde von der Amtsverwaltung Brackwede zurückgewiesen. Zur Begründung führte man an, dass der Erlös aus den beschlagnahmten Objekten bereits 1943 nach Hannover weitergeleitet worden sei; Weiß wurde daher an das Wiedergutmachungsamt beim Landgericht Bielefeld verwiesen. Auch wenn das Vorgehen der Amtsverwaltung formal korrekt gewesen sein mag, bedeutete es für die Antragsteller eine maximale Härte: Ihre Anliegen wurden abgewiesen, verschoben oder verzögert. Die geschilderte Situation verweist damit auf ein strukturelles Problem der frühen Wiedergutmachungspraxis, in der formale Argumente oft wichtiger waren als eine tatsächliche Anerkennung des erlittenen Unrechts.

Daher verwundert es nicht, dass die Auseinandersetzung mit den behördlichen Stellen in diesem Rahmen ein hochkomplexer, langwieriger und vermutlich auch frustrierender Prozess blieb, der sich über 20 Jahre hinzog. Federführende Behörde im Falle Adalbert Weiß war der Kreisausschuss Minden, häufig gemeinsam bzw. im Austausch mit dem Regierungspräsidenten in Detmold und der Wiedergutmachungskammer beim Landgericht Bielefeld. Die ursprünglichen Beteiligten aus Brackwede wurden zwar als „Zeugen“ befragt, spielten diesbezüglich ansonsten aber nur eine Nebenrolle, wenigstens auf dem Papier. Die letztlich gezahlte Entschädigung bezog sich allerdings nur auf den Zeitraum der Inhaftierung in den Konzentrationslagern und für den Verdienstausfall wurde der Lohn bei dem Brackweder Arbeitgeber, der Firma Mühlenweg, als Berechnungsgrundlage genommen, obwohl dieser zunächst einmal an sich sehr gering und in der Ursache nur eine Folge der Zwangsmaßnahmen hinsichtlich der Berufsausübung gewesen war.

Und noch im April 1957 äußerte sich die Kreisverwaltung in Minden gegenüber der Bezirksregierung in Detmold über den Fall Weiß:

„Wegen der Auslegung des Begriffs ‚Deportation‘ bleibt eine Grundsatzentscheidung abzuwarten. Erst dann kann geklärt werden, ob der Antragsteller für die Verbringung nach KZ-Lagern außerhalb des Reichsgebiet […] eine Entschädigung zusteht.“ (LAV OWL, Bestand D 1, Nr. 6237, S. 69)

Die Behörde folgte hier der erst 1963 teilweise korrigierten Argumentation des Bundesgerichtshofs, der 1956 entschieden hatte, dass erst ab dem März 1943 von „rassischer Verfolgung“ gesprochen werden könne. Auch die Zeit als Soldat wurde nicht berücksichtigt:

„Da der Antragsteller […] nach der Entlassung aus dem KZ-Lager zur Wehrmacht einberufen worden ist, dürfte auch ein weiterer Entschädigungszeitraum nicht in Frage stehen, da die Einberufung zur Wehrmacht keine Verfolgungsmaßnahme im Sinne des BEG [Gesetzesgrundlage, HH] mehr darstellt.“ (LAV OWL, Bestand D 1 BEG, Nr. 5234, S. 27)

Und 1967, als Weiß auch für seine verstorbenen Söhne Wiedergutmachung beantragt hatte, teilte ihm die Landesrentenbehörde Nordrhein-Westfalen mit, dass

„nur ein Hinterbliebenenanspruch für die Verwandten der aufsteigenden Linie [besteht]. Der Erzeuger von unehelichen Kindern zählt jedoch nicht zu diesem Personenkreis, so dass der Antrag auf Gewährung einer Elternrente nach Hansi Stein leider abgelehnt werden muss.“ (KAM, Bestand 50, Nr. 315)

Eine Berücksichtigung der speziellen Hintergründe bei Sinti und Roma und der damit verbundenen Tradition und Kultur fand hier in keiner Weise statt.

Die öffentliche Erinnerung an die Brackweder Sinti setzte erst vergleichsweise spät ein und entwickelte sich schrittweise im Rahmen lokaler Erinnerungskultur. 1987 berichtete Adalbert Weiß in einer WDR-Produktion über sein Schicksal und besuchte in diesem Zusammenhang den ehemaligen Wohnwagenstandort in Brackwede. 1995, wenige Monate vor seinem Tod, gewährte er der Schaumburg-Lippischen Landeszeitung in einem Interview letztmals Einblicke in sein Leben. Das daraus entstandene Porträt zeigt ihn als nachdenklichen, stillen und weiterhin von den Folgen der Verfolgung gezeichneten Menschen. Eine breitere memoriale Sichtbarkeit erhielten die Brackweder Sinti-Familien schließlich durch die Verlegung von Stolpersteinen im Juni 2024 und die damit verbundenen historischen Forschungen, die ihre Geschichte in den lokalen Erinnerungsdiskurs integrierten.

Helmut Henschel (2025)

Stadtarchiv Bielefeld und Landesgeschichtliche Bibliothek