Es gibt in Bielefeld wohl kein Gebäude, das ein Jahrhundert jüdischer Geschichte so verkörpert wie das Haus Stapenhorststraße 35. Bis 1939 war es Wohnhaus der Familie Porta, dann jüdisches Altersheim und als solches schließlich 1942 Ausgangspunkt für Deportationen in die Vernichtungslager. In der Nachkriegszeit diente es der Jüdischen Kultusgemeinde als Bethaus.

1887 errichtete der Baumeister H. Spilker das Haus am damaligen Bürgerweg 35 für den Bäcker und Wirt Heinrich Helling. Nach verschiedenen Zwischenbesitzern erwarb 1905 der jüdische Schinkenproduzent Siegfried Porta (1855-1938) aus Neuenkirchen bei Rietberg das Gebäude.

Umwandlung zum Jüdischen Zwangsaltersheim

1938 erbte die neunjährige Sofie Helena Porta (1929-2002) das Haus von ihrem Großvater. Da sie sich seit dem 14. Dezember 1938 dank eines Kindertransportes im sicheren England befand, verwaltete es ihre verwitwete Mutter Dora Porta, geb. Reich (1894-1942).

Ausstehende Erbschaftssteuern und die Zahlung der Judenvermögensabgabe waren vermutlich der Grund, dass eine Vermietung der Immobilie ins Auge gefasst wurde. Aus einem Schreiben Dora Portas an das Bielefelder Finanzamt vom 25. Juli 1939 geht hervor, dass das Haus für eine Miete in Höhe von 200 Mark monatlich an die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland (RVJD) vermietet werden und „als Altersheim dienen“ solle.

Prekäre Wohnverhältnisse

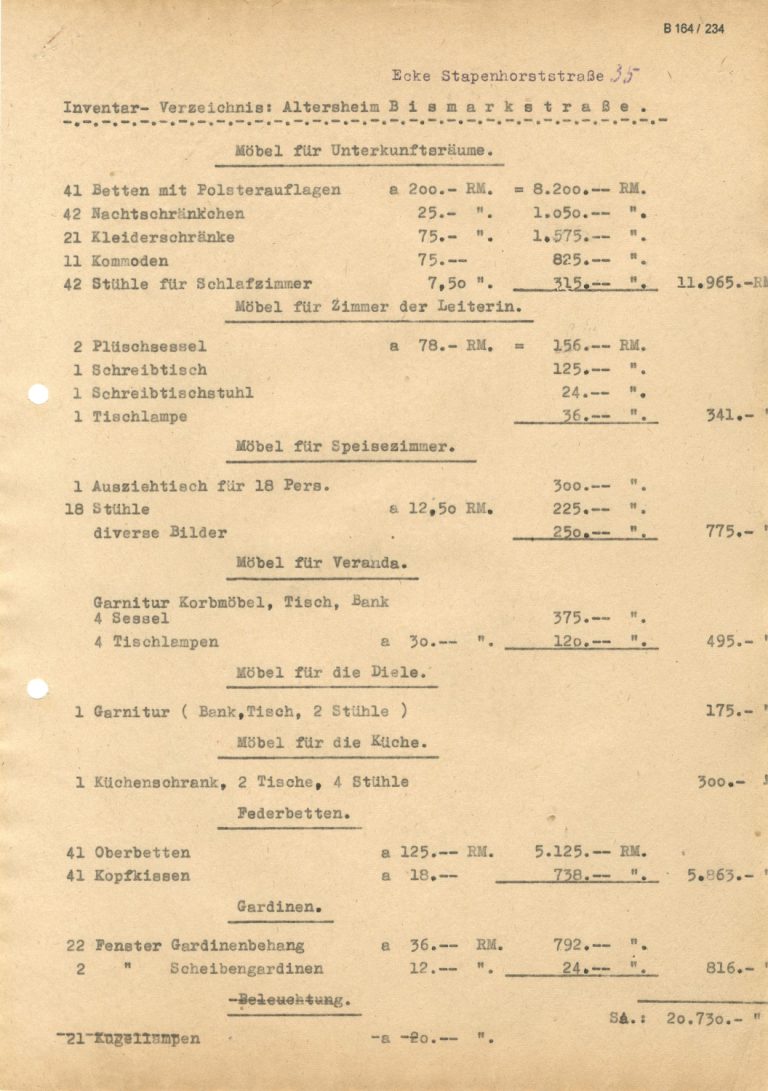

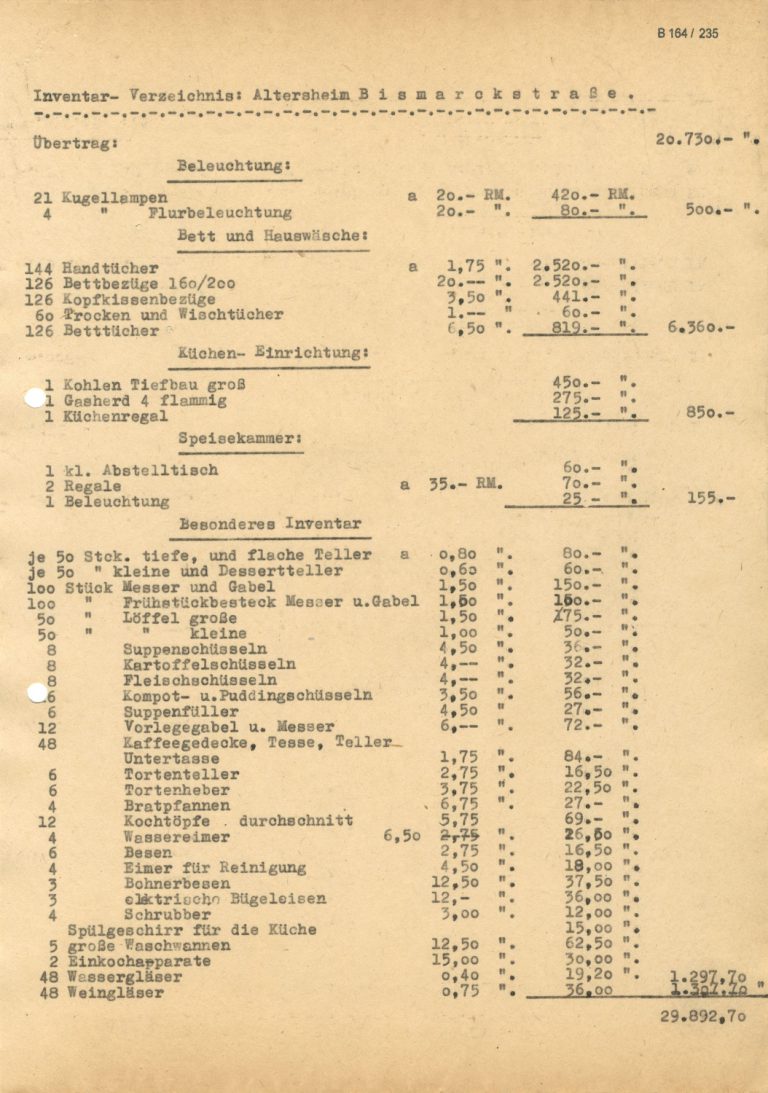

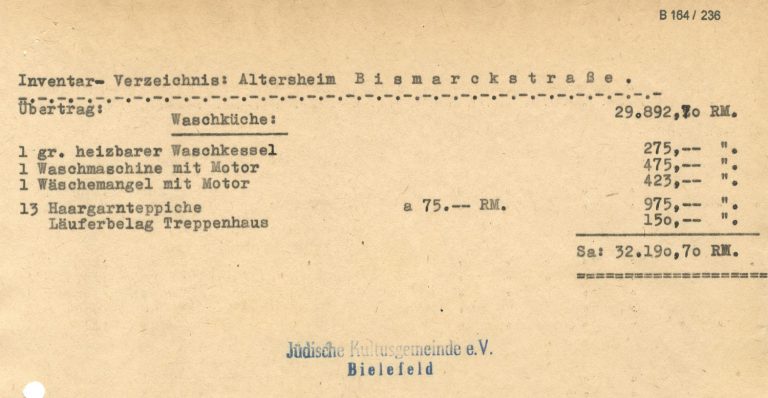

Ab Mitte Oktober 1939 zogen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims ein. Jüdische Mieter, die vorher dort lebten, wie die Familie von Bernhard Buchholz (1888-1944), mussten in „Judenhäuser“ umziehen. Die Einrichtung des Heimes (Möbel, Bettwaren, Küchenutensilien etc.) stellte die RVJD. Die Leiterin Margarete Feist (1882-1942) war bereits ab August 1939 im Dienst.

Schnell war das Heim mit „ständig ca. 40 Personen voll belegt“. Aufnahmesuchende mussten „zeitweilig“ wegen „Überbelegung“ abgewiesen werden. Ein Teil der Bewohnerinnen und Bewohner stammte aus Bielefeld oder hatte familiäre Bezüge in die Stadt, andere kamen vor allem aus dem Ruhrgebiet und dem Sauerland.

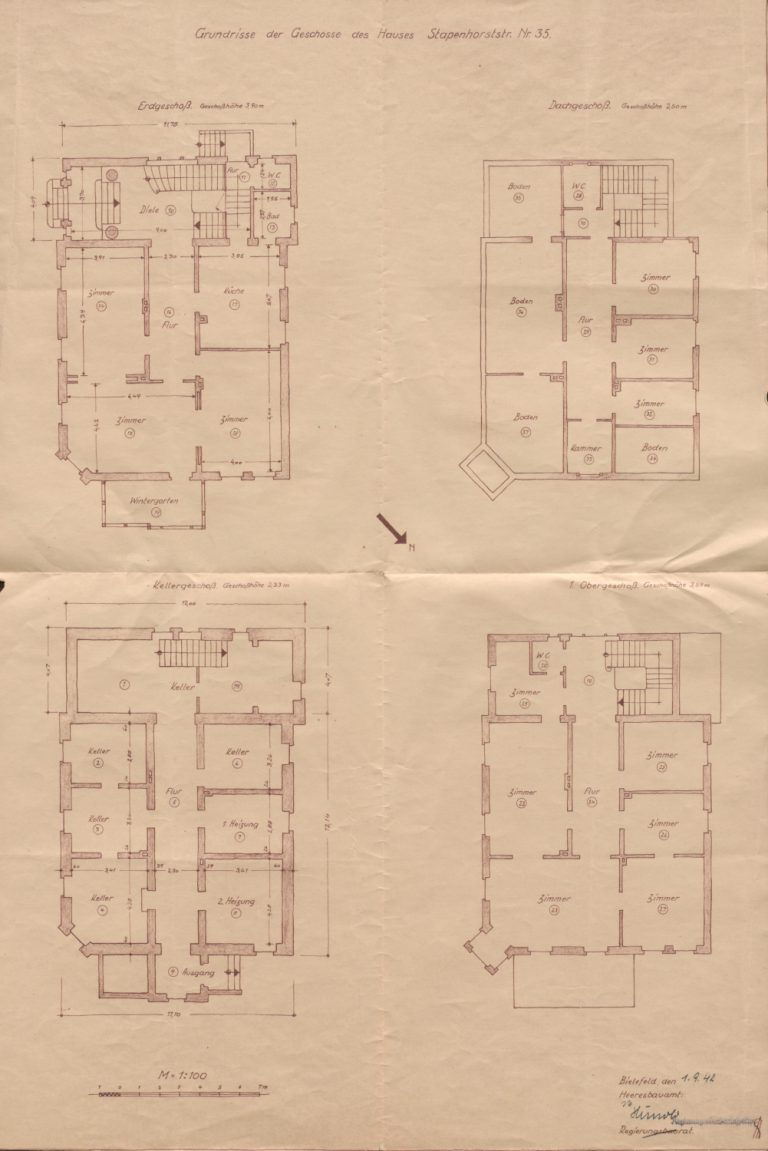

Die sanitären Verhältnisse waren prekär: Bis zu 41 Personen benutzten drei WCs und ein 3,7 qm großes Badezimmer. Trotz großbürgerlichen Zuschnitts gab es in dem Haus kaum Privatsphäre. Ehepaare und Einzelpersonen mussten sich jeweils zu mehreren die Zimmer teilen.

Deportation in den Tod

Im Zuge der ‚Endlösung der Judenfrage‘ wurde das Altersheim am 28. Juli 1942 zwangsgeräumt. Die 28 zu diesem Zeitpunkt noch dort lebenden Bewohnerinnen und Bewohner kamen zunächst in zentrale Sammelstellen in die Bielefelder Innenstadt und wurden am 31. Juli 1942 gemeinsam mit der Heimleiterin nach Theresienstadt deportiert. Der älteste Bewohner, Bendix Buchdahl aus Lichtenau, war zudem Zeitpunkt 92 Jahre alt. Keiner der aus dem Altersheim Deportierten überlebte den Aufenthalt in den Todeslagern.

Schon fünf Tage vor der Räumung hatte sich der 86-jährige Abraham Neugarten (1856-1942) aus Mengede im Altersheim erhängt und auch der 85-jährige Salomon Herzfeld (1857-1942) aus Steinheim wählte am 29. Juli 1942 den Freitod, um der Verschleppung zu entgehen.

Dienststelle des Heeres

Bereits am 25. August 1942, fand eine Begehung des geräumten Hauses durch Mitarbeiter des Finanz- und Heeresverwaltungsamts statt. Die Reichsfinanzverwaltung erklärte sich zur neuen Besitzerin und überließ es der Heeresstandortverwaltung. 1944 sollten dort Wohnungen für bombengeschädigte Familien entstehen – durch einen Bombenabwurf am 26. Oktober 1944 wurde das Haus jedoch teilweise zerstört und brannte aus.

Nutzung als jüdischer Betraum

Nach dem Wiederaufbau durch den Bielefelder Architekten Wilhelm Wiethüchter (1874-1957) verkaufte Helene Porta, mittlerweile verheiratete Mac Leod, die nie offiziell enteignet worden war, das Haus am 24. August 1950 für 16.500 Mark an die Jüdische Kultusgemeinde. Diese nutzte das Haus bis zum Bezug der Neuen Synagoge in der Detmolder Straße im Jahr 2008 als Betraum. Heute dient es als Wohn- und Geschäftshaus.

Spur aufgenommen und Recherche

Annette Meyer zu Bargholz

Geschichtswerkstatt der VHS Bielefeld

- Decker, Brigitte (Hrsg.), Heimweh nach Bielefeld? Vertrieben oder deportiert: Kinder aus jüdischen Familien erinnern sich (Bielefelder Beiträge zur Stadt- und Regionalgeschichte 22), Bielefeld 2007

- Minninger, Monika / Meynert, Joachim / Schäffer, Friedhelm (Hrsg.), Antisemitisch Verfolgte registriert in Bielefeld 1933-45. Eine Dokumentation jüdischer Einzelschicksale (Bielefelder Beiträge zur Stadt- und Regionalgeschichte 4) Bielefeld, 1985

- Pracht, Elfi, Jüdisches Kulturerbe in Nordrhein-Westfalen. Teil III. Regierungsbezirk Detmold. Köln, 1998. S. 33 ff.

- Ulmer, Martin / Ritter, Martin (Hrsg.), Das jüdische Zwangsaltenheim Eschenau und seine Bewohner. Barbara Staudacher Verlag, Horb-Rexingen 2013

- Jüdisches Nachrichtenblatt vom 17. Februar 1939. URL

- Landesarchiv NRW, Abt. OWL, Bestand D23 B Nr. 439694

- Landesarchiv NRW, Abt. OWL, Bestand D26 Bielefeld-Innenstadt 61

- Landesarchiv NRW, Abt. OWL, Bestand, D27 Nr. 7053

- Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 104,3/Einwohnermeldeamt, Nr. 1576: Hausbuch Stapenhorststr.

- Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 109,3/Amt für Wiedergutmachung Stadt Nr. B 164

- Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 400,2/Zeitungen, Nr. 50: Westfälische Zeitung vom 5. Mai 1939. URL

- Stadtarchiv Bielefeld, Bestand 400,2/Zeitungen, Nr. 50: Westfälische Zeitung vom 2. Juni 1939. URL

- Giesecke, Dagmar (2011), 16. September 1951: Die jüdische Gemeinde weiht ihren Betraum ein: Historischer RückKlick Bielefeld.

- Werbeanzeige der Firma L.S. Porta "Margere Westfälische Delikates-Kochschinken": Münchener Neueste Nachrichten vom 17. Dezember 1892

- Zeitungsgesuch der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland (RVJD) nach geeigneten Räumen für ein Altersheim: Jüdisches Nachrichtenblatt vom 17. Februar 1939