Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme herrschte auch im deutschen Protestantismus eine nahezu ungebrochene Begeisterung über die scheinbare nationale Wiedergeburt Deutschlands vor. Das überwiegend nationalkonservativ und demokratiefeindlich geprägte Sozialmilieu der Mehrheitskonfession (62,7 Prozent der Bevölkerung) erwies sich als ein idealer Nährboden für die Politik und Weltanschauung der Nationalsozialisten. Die NSDAP hatte die Identitäts- und Stabilitätskrise der Zwischenkriegszeit geschickt und massenwirksam auszunutzen vermocht, indem sie die weit verbreitete Sehnsucht nach einem autoritären Staat unter einem starken „Führer“ aufgriff und die bereits vorhandenen antisemitischen und antibolschewistischen Ängste und Feindbilder weiter schürte. Mit der langersehnten Abkehr von der als „Gottlosenrepublik“ stigmatisierten Weimarer Republik verband sich jedoch nicht zuletzt auch die Hoffnung auf eine verheißungsvolle Zeitenwende hin zu einer durch mehr Glauben, Religion und Sitte geprägten „Volksgemeinschaft“.

Genährt wurde diese Hoffnung auf eine Stärkung und Erneuerung religiöser Werte zunächst auch durch die NS-Führung selbst, die aus machtpolitischen Erwägungen heraus die Vereinbarkeit von traditionellem Christentum und nationalsozialistischer Ideologie propagierte. In seiner Rede zum Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933 äußerte sich Adolf Hitler auch zum künftigen Verhältnis von Staat und Kirche: Indem die Regierung entschlossen sei, „die politische und moralische Entgiftung“ des „öffentlichen Lebens durchzuführen“, schaffe sie erst „die Voraussetzungen für ein wirklich tief inneres religiöses Leben“. Die „beiden christlichen Konfessionen“ seien „wichtigste Faktoren“ zur Erhaltung des „Volkstums“, der ihnen zustehende Einfluss entsprechend sicherzustellen, so das Versprechen des neuen Reichskanzlers. Diese vordergründig kirchenfreundliche Linie sollte der NSDAP in den anstehenden Reichstagswahlen die Stimmen sowohl der Kirchenvertreter als auch der mehrheitlich christlichen Bevölkerung sichern. Kirchenfeindliche Positionen innerhalb der Partei wurden derweil als Individualmeinungen abgetan und entsprechend heruntergespielt.

In den folgenden Jahren sollte die NSDAP-Führung dann jedoch immer rigoroser gegen die Kirchen und ihre Vertreter vorgehen, um so deren gesellschaftlichen Einfluss einzudämmen und die politisch-ideologische Gleichschaltung weiter voranzutreiben. Nachdem es schon länger den Wunsch nach einer einheitlichen, starken Nationalkirche gegeben hatte, erfolgte mit der Gründung der Deutschen Evangelischen Kirche (DEK) am 11. Juli 1933 schließlich die Vereinigung der zuvor im Deutschen Evangelischen Kirchenbund nur locker zusammengeschlossenen evangelischen Landeskirchen. Aus den nur zwei Wochen später stattfindenden reichsweiten Kirchenwahlen ging die der NS-Ideologie verhaftete Glaubensbewegung der „Deutschen Christen“ (kurz: DC) mit rund 70 Prozent der abgegebenen Stimmen als klarer Sieger hervor. Die „Jungreformatorische Bewegung“, eine Gruppe von Pastoren und Theologen, die sich erst im Mai 1933 gegen die wachsende Einflussnahme der DC zusammengeschlossen hatte, vermochte diesem „Gleichschaltungsrausch im evangelischen Bevölkerungsteil“ (Olaf Blaschke) nur wenig entgegenzusetzen. Infolge ihres erdrutschartigen Wahlsieges kontrollierten die DC nun die Kirchenleitungen der meisten evangelischen Landeskirchen; letztere wurden von Kritikerinnen und Kritikern fortan auch als „zerstörte Kirchen“ bezeichnet. Und auch der zum ersten Reichsbischof designierte Pastor Friedrich von Bodelschwingh d.J. (1877-1946), früher Leiter der Anstalt Bethel (heute v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel), der von der „Jungreformatorischen Bewegung“ favorisiert wurde, beugte sich schon bald dem Druck des preußischen Kulturministeriums und ebnete damit den Weg für den von Hitler persönlich protegierten DC-Kandidaten Ludwig Müller. Das Ziel der NS-Führung, die völlige Gleichschaltung der protestantischen Kirche von innen heraus, schien nun in greifbarer Nähe. Im weiteren Verlauf des Jahres 1933 formierte sich jedoch auch zunehmend Widerstand gegen das „deutsch-christliche“ Kirchenregiment.

Mit dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ hatte die Reichsregierung bereits am 7. April 1933 ein Instrument geschaffen, um Menschen jüdischer Herkunft und politisch unerwünschte Personen legal aus dem Staatsdienst entfernen zu können. Der in diesem Gesetz enthaltene sogenannte „Arierparagraph“, der explizit eine (Weiter-)Beschäftigung von „Nichtariern“ im öffentlichen Dienst verbot, wurde am 5. September des Jahres auch für die Kirchenämter in der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union, der größten der evangelischen Landeskirchen, eingeführt. In der Folgezeit wurden auch in anderen Landeskirchen entsprechende Maßnahmen zur weiteren Entrechtung von Juden beschlossen.

Der altpreußische Beschluss veranlasste den Dahlemer Pfarrer Martin Niemöller und andere Oppositionelle, darunter etwa auch Dietrich Bonhoeffer, einen „Pfarrernotbund“ ins Leben zu rufen. Als ein System der gegenseitigen Solidarität sollte den betroffenen Pfarrern jüdischer Herkunft zwar individuelle Unterstützung geboten, die antisemitische Ideologie und die daraus abgeleiteten staatlichen Maßnahmen jedoch keiner generellen Kritik unterzogen werden. Vielmehr stieß der nationalsozialistische Maßnahmenstaat auch in der evangelischen Kirche grundsätzlich auf breite Zustimmung, Kritik und Empörung aus dem Ausland wurden öffentlichkeitswirksam als deutschfeindliche „Gräuelpropaganda“ verurteilt.

Die sich auf einem andauernden Höhenflug wähnenden „Deutschen Christen“ sollten jedoch bereits im Spätherbst 1933 einen herben Rückschlag erleiden: Auf ihrer Reichstagung am 13. November im Berliner Sportpalast wurde unter tosendem Beifall nichts weniger als die „Vollendung“ der nationalen Revolution und der protestantischen Reformation gefordert. Die Kirche solle sich endgültig vom „Alten Testament mit seiner jüdischen Lohnmoral“ und der „Sündenbock- und Minderwertigkeitstheologie des Rabbiners Paulus“ befreien und stattdessen die „Rückkehr zu einem heldischen Jesus“ propagieren. Vielen Gläubigen ging dieser unverhohlen und in scharfer Rhetorik geforderte Bruch mit der christlichen Tradition jedoch zu weit. Im Ergebnis führte die auch im Radio übertragene Großveranstaltung so nicht nur zu einer regelrechten Austrittswelle und damit zu einem erheblichen Ansehens- und Machtverlust für die DC, sondern auch zu einem deutlichen Aufschwung der Bekenntnisbewegung, da sich nun viele ernüchtert der innerkirchlichen Opposition zuwandten.

Für großen Unmut sorgte zudem, dass konfessionelle Vereine und Verbände sich nach und nach entweder auflösen oder in die NS-Einheitsorganisationen eingliedern lassen mussten, wodurch die Arbeit der Kirchen zusehends allein auf die Seelsorge beschränkt wurde. Um sich von der „deutschchristlichen“ Bewegung und den Eingriffen der Reichskirchenregierung zu distanzieren, proklamierte eine Bekenntnisgemeinschaft aus Pfarrernotbund, freien Synoden und einigen Kirchenvertretern in der Ulmer Erklärung am 22. April 1934 die „Bekennende Kirche“ (kurz: BK), die sich fortan als die „rechtmäßige evangelische Kirche Deutschlands“ verstand.

Kurz darauf, am 31. Mai 1934, einigten sich Vertreter der lutherischen, reformierten und unierten Kirchen auf der ersten Bekenntnissynode in Wuppertal-Barmen auf eine gemeinsame Bezeugung ihres Glaubens, um sich so von der nationalsozialistischen Kirchenpolitik und Umformung des Christentums abzugrenzen. Die „Theologische Erklärung zur gegenwärtigen Lage der Deutschen Evangelischen Kirche (DEK)“ – heute besser bekannt unter der Kurzbezeichnung „Barmer Theologische Erklärung“ –, die gemeinhin als Fundament und Gründungsdokument der BK angesehen wird, verdeutlichte nicht nur die Unvereinbarkeit des Evangeliums Jesu Christi mit den „Irrlehren“ der DC, sondern wies zugleich auch den Totalitätsanspruch des NS-Staates zurück.

Mit der Formierung der innerkirchlichen Opposition und ihrer Distanzierung vom Reichskirchenregiment war das Streben der NS-Führung nach einer ideologisch wie organisatorisch gleichgeschalteten einheitlichen Reichskirche unter dem Regiment von Reichsbischof Müller endgültig gescheitert. Der nach der Machtergreifung zunächst eingeschlagene Kurs der umfänglichen Einbindung der Kirchen wich daher nun mehr und mehr einer Strategie, diese systematisch aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. Doch auch innerhalb der Bekenntnisbewegung war man sich zusehends uneinig über den weiteren Kurs und insbesondere über die zentrale Frage des Umgangs mit der Reichskirchenregierung.

Auf der zweiten Bekenntnissynode, die Ende Oktober 1934 in Berlin-Dahlem stattfand, sollte nach der theologischen Abgrenzung nun auch die institutionelle Eigenständigkeit vollendet werden. Der Bruderrat und der neu geschaffene sechsköpfige Rat der DEK mit Präses Karl Koch, Karl Barth und Martin Niemöller forderten dazu auf, die Zusammenarbeit mit der bisherigen Reichskirchenregierung vollständig einzustellen. Kirchengemeinden, Pfarrer und Presbyterien sollten sich fortan allein an die Anordnungen der Bekenntnissynode der DEK halten. Ausgerechnet den Bischöfen der drei „intakt“ gebliebenen Landeskirchen Bayern, Württemberg und Hannover, die sich zuvor erfolgreich gegen eine Machtübernahme durch die DC behauptet hatten, gingen diese Schritte in Richtung eines beinahe rätedemokratischen Prinzips jedoch zu weit. Sie ersuchten daraufhin Hitler persönlich um Unterstützung bei ihrem Versuch, den Rat der DEK wieder zu stürzen, konnten letzten Endes jedoch nur die Bildung einer neuen vorläufigen Kirchenleitung ohne Barth und Niemöller durchsetzen. Die Einheitsbestrebungen der Bekennenden Kirche waren damit bereits zum Ende des Jahres 1934 gescheitert.

Ebenfalls gescheitert war auch Reichsbischof Müller in seinem Bemühen, eine einheitliche Reichskirche zu etablieren. Nach seiner Absetzung im September 1935 wurde die DEK nun direkt dem neu geschaffenen „Reichsministerium für die kirchlichen Angelegenheiten“ unterstellt. Der zuständige Reichsminister Hanns Kerrl, ein enger Vertrauter Hermann Görings und durch das „Gesetz zur Sicherung der Deutschen Evangelischen Kirche“ mit weitreichenden Eingriffsmöglichkeiten ausgestattet, sollte nun die endgültige Gleichschaltung durchsetzen. Zwar gegen den Widerstand der Bruderräte, dafür aber mit Unterstützung durch die „intakten“ Landeskirchen, wurde diese Entwicklung zunächst auch in weiten Kreisen der Bekennenden als ein willkommenes Angebot des Staates zur Neuordnung der zerrütteten evangelischen Kirche wahrgenommen. Durch die Einsetzung sogenannter „Kirchenausschüsse“, die unter anderem mit gemäßigten Anhängerinnen und Anhängern sowohl der DC als auch der BK besetzt waren, sollte eine Befriedung des Konflikts erreicht werden. Als sich jedoch abzeichnete, dass eine langfristige Zusammenarbeit schon allein aufgrund der anhaltenden Verweigerungshaltung der radikaleren Kräfte unrealistisch war, trat auch der Reichskirchenausschuss bereits im Frühjahr 1937 wieder desillusioniert zurück.

In der BK hatte die Frage der Zusammenarbeit mit den Kirchenausschüssen derweil zur endgültigen Spaltung geführt. Unter dem Vorwand einer gebotenen Entkonfessionalisierung und völkisch-ökumenischen Zusammenführung wurden die Amtskirchen in der Folgezeit mehr und mehr aus dem öffentlichen Raum zurückgedrängt. Mit Beginn des Krieges gewann die nationale Geschlossenheit im Angesicht des gemeinsamen Feindes zunehmend an Priorität, der „Kirchenstreit“ wich nun nach und nach einem – wenn auch äußerst fragilen – Burgfrieden zwischen Kirche und Staat. Letztlich vermochten jedoch auch die Sorgen und Nöte der Kriegsjahre nicht, die kirchenpolitischen Fronten vollends zu verwischen.

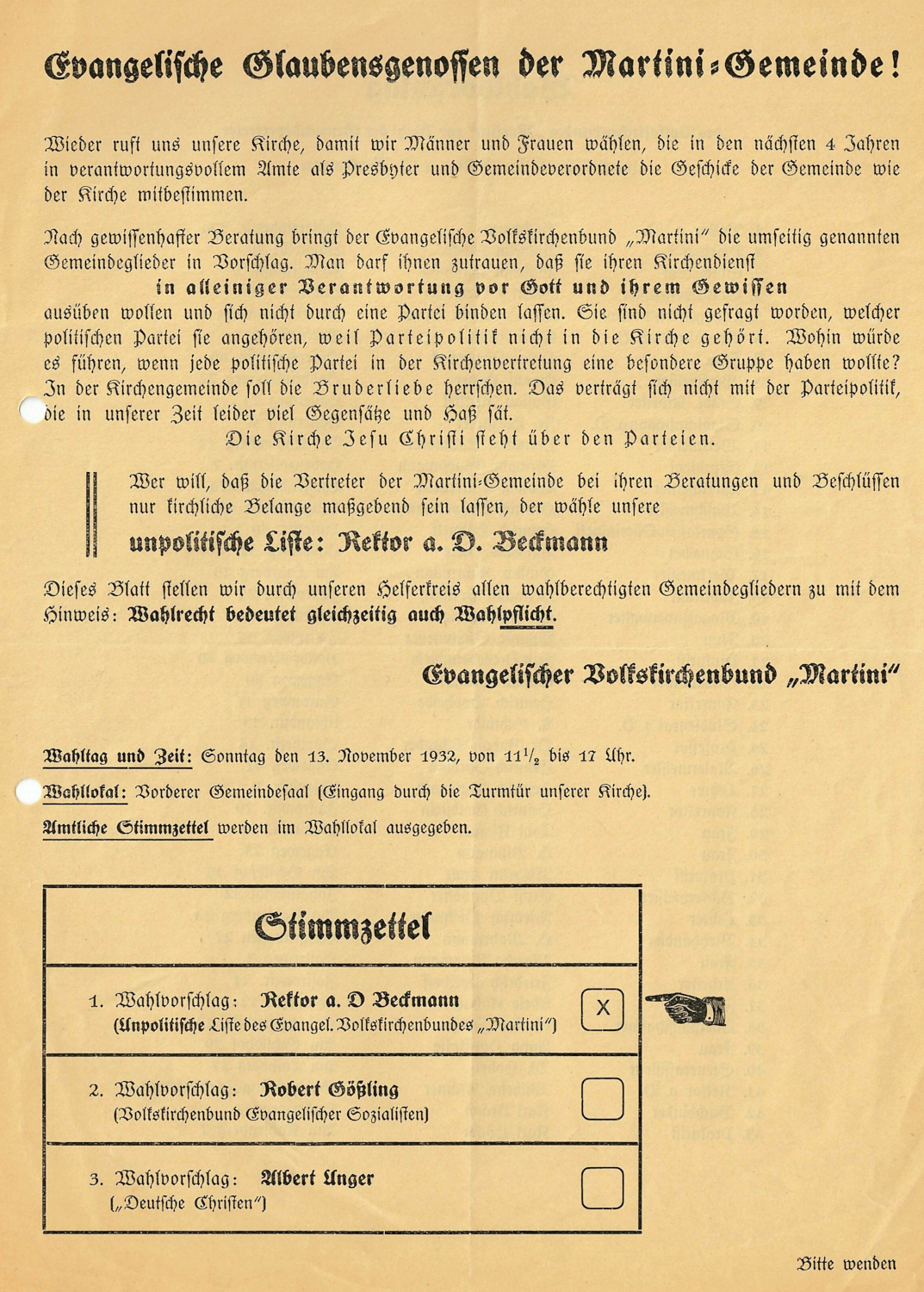

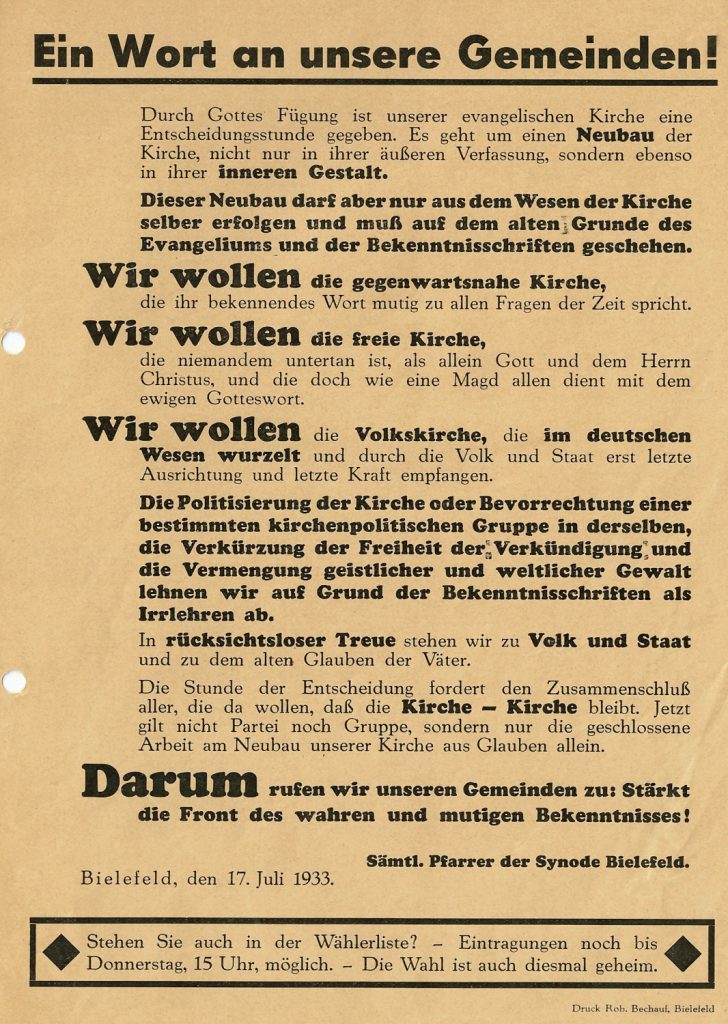

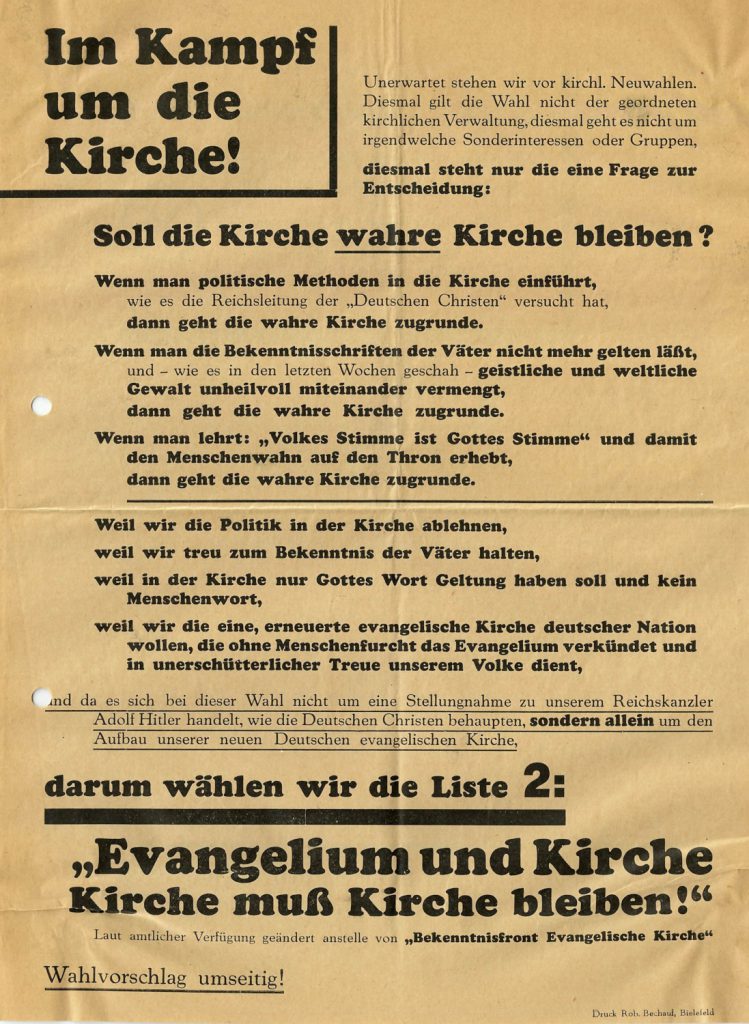

Bei den kurzfristig anberaumten Kirchenwahlen am 23. Juli 1933 errangen die DC in Westfalen – wie überall auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union – etwa zwei Drittel der Stimmen. Da die allermeisten westfälischen Kirchengemeinden (360 von 431) Einheitslisten aufgestellt hatten, fand allerdings nur in 71 Gemeinden auch eine wirkliche Wahl statt, bei der die DC etwa 49 % der Stimmen gewannen. In Bielefeld kam es fast durchweg zur Aufstellung einer eigenen Liste „Evangelium und Kirche“, die knapp 54 % der Stimmen erhielt. Die Wahl der Presbyterien fand in den größeren Gemeindevertretungen statt, die sich zum einen aus den neu gewählten Gemeindeverordneten, zum anderen aber auch aus den abtretenden Presbytern zusammensetzten. Dieses indirekte Wahlverfahren führte im Ergebnis dazu, dass sich die Mehrheitsverhältnisse bis hinauf zur Kreissynode noch weiter zugunsten der Liste „Evangelium und Kirche“ verschoben. Und selbst auf der Ebene der Provinzialsynode waren die Bekenntniskräfte mit achtzig zu sechzig Stimmen noch klar überlegen. Als einzige unter den preußischen Provinzialkirchen erhielt Westfalen somit keine von den DC dominierten Synoden. Trotz der deutlichen Verschiebung bei den Wählerstimmen war es diesen somit nicht gelungen, ihre Wahlmehrheiten auch in den kirchenleitenden Gremien durchzusetzen.

Diese Ausgangssituation barg nun insbesondere auf Gemeindeebene ein hohes Konfliktpotenzial, das sich in zahlreichen, vereinzelt sogar gewaltsamen, Auseinandersetzungen entlud. Ein Beispiel dafür ist die Verhaftung von Florenz Schröder in der Gemeinde Sieker am 18. Juni 1936. Denn wie in der großen Kirchenpolitik ging es auch in der kleinen häufig vor allem um die Profilierung und die Besetzung strategisch wichtiger Positionen. Ein weiterer dauernder Streitpunkt waren die Nutzungsrechte für Kirche, Gemeinde- und Vereinsräume. Der frühe „Kirchenkampf“-Chronist und Bielefelder Pfarrer Wilhelm Niemöller sah in den vor Ort ausgetragenen Streitigkeiten rückblickend gar „die eigentliche Front des Kirchenkampfes“. Mit der allgemeinen Verschärfung des kirchenpolitischen Konflikts im Laufe des Jahres 1934 gewann auch das lokale „Kirchenkampf“-Geschehen in Westfalen und Bielefeld zusehends an Dynamik.

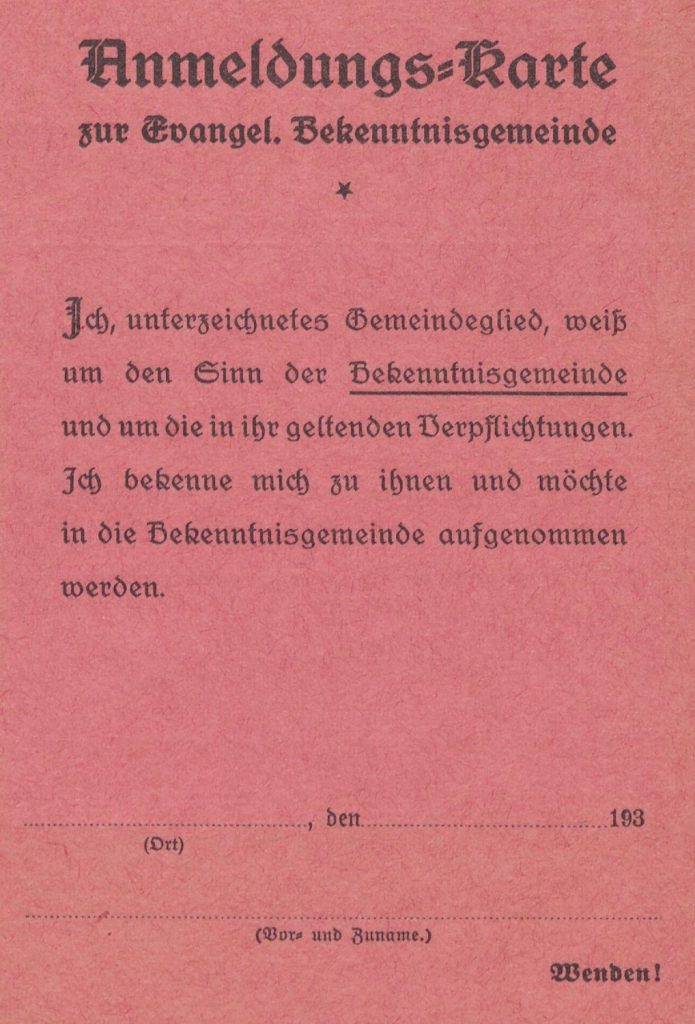

Unmittelbar nachdem die Westfälische Provinzialsynode unter Präses Karl Koch am 16. März durch die Gestapo aufgelöst wurde, trat die erste westfälische Bekenntnissynode unter der Leitung eines Bruderrates zusammen, dem neben Koch unter anderem auch Wilhelm Niemöller angehörte. In den Bielefelder Kirchengemeinden bildeten sich derweil mitgliederstarke Bekenntnisgemeinden, die vor allem in der Neustädter Marienkirche und in einer Ausstellungshalle an der Eckendorfer Straße große Versammlungen abhielten. Im Zuge der andauernden Auseinandersetzungen zwischen BK, DC und NS-Staat kam es in der Folgezeit immer wieder zu Verhaftungen, Hausarresten, Redeverboten und Geldstrafen. Bezeichnend für das Agieren der Bekenntniskräfte war aber auch in Westfalen und Bielefeld, dass man sich zum einen zwar durchaus gegen die Einflussnahme der DC und das Hineinregieren des Staates zur Wehr zu setzen vermochte, sich zum anderen aber beschämend unsolidarisch gegenüber den zunehmend unter Druck geratenden Jüdinnen und Juden, „Juden-Christinnen und -Christen” sowie anderen Verfolgte im religiösen Kontext zeigte.

Der Westfälische Bruderrat verfolgte unter Präses Koch eine weitgehend kompromissbereite Strategie gegenüber dem NS-Staat und arbeitete bereitwillig mit der aus Provinzialkirchenrat und Konsistorium bestehenden Kirchenleitung zusammen. Während die ab Ende 1935 eingesetzten staatlichen Kirchenausschüsse vielerorts auf Ablehnung stießen und zur endgültigen Spaltung der BK führten, erklärte sich der westfälische Provinzialbruderrat zu einer „geordneten Zusammenarbeit“ bereit. Die auf den Bekenntnissynoden in Barmen und Dahlem geschaffenen notrechtlichen Grundlagen der BK traten in Westfalen aufgrund der anhaltenden Staatstreue der Amtskirche daher auch zu keinem Zeitpunkt an die Stelle des geltenden Kirchenrechts. In der Gesamtheit betrachtet beschritt die westfälische Provinzialkirche im „Kirchenkampf“ also einen „Weg zwischen Anpassung um der institutionellen Handlungsfähigkeit willen und Verweigerung um des theologischen Anspruchs willen“ (Peter Noss).

Das Verhältnis zwischen Kirche und NS-Staat ist vor allem in der kirchenhistorischen Forschung über lange Zeit mit der Epochenbezeichnung „Kirchenkampf“ beschrieben worden. Der bereits auf die Anfangszeit der nationalsozialistischen Herrschaft zurückgehende Begriff prägte die – zum Teil noch bis heute – weit verbreitete Vorstellung, die beiden großen christlichen Konfessionen hätten in einem dauerhaften Abwehrkampf gegen die totalitären Geltungsansprüche des NS-Staates und seine Weltanschauung gestanden. Richtig ist jedoch vielmehr, dass dessen Ideologie und Politik insbesondere zu Beginn des „Dritten Reiches“ auch bei den Kirchen auf nur wenig Widerspruch und viel Zustimmung stießen. Die Sehnsucht nach einem autoritären und revisionistischen Staat, verbunden mit einer antiliberalen, antikommunistischen und antisemitischen Grundhaltung, nährte dabei vor allem in protestantischen Kreisen die Hoffnung auf eine nationale „Erweckung“ und „Wiedergeburt“. Ferner wird der epochale und heroisch konnotierte „Kirchenkampf“-Begriff weder den vielfach ambivalenten Einstellungen und Handlungen der beteiligten kirchenpolitischen Parteien und Akteure noch den Realitäten der örtlichen Auseinandersetzungen um Ämter, Kanzeln und Kirchenräume gerecht. Er suggeriert vielmehr, die Geschichte der Kirchen im „Dritten Reich“ sei die eines von Verfolgung und Widerstand geprägten Kampfes, ohne jedwede Form von Konsens und Kollaboration mit dem NS-Staat gewesen. Eine simplifizierende Definition des „Kirchenkampfes“ als „Auseinandersetzung zwischen Evangelischer Kirche und Nationalsozialismus“, wie sie etwa in Bernd Heys Grundlagenwerk „Die Kirchenprovinz Westfalen 1933 – 1945“ von 1974 zu finden ist, muss aus heutiger Perspektive daher als überholt angesehen werden.

Die Verklärung der innerkonfessionellen und kirchenpolitischen Konflikte als Resultate einer vermeintlich grundlegend oppositionellen Haltung vor allem der bekenntnistreuen Kräfte lässt sich bis in die Anfangsphase der (inner-)kirchlichen Verarbeitung der NS-Zeit zurückverfolgen. Bereits im Oktober 1945 wurde anlässlich eines Besuches hochrangiger Vertreter des Ökumenischen Rates der Kirchen von führenden EKD-Ratsmitgliedern – darunter auch Martin Niemöller – das sogenannte Stuttgarter Schuldbekenntnis verfasst. Diese Erklärung wurde von den ausländischen Kirchenvertretern zwar als die erwartete Anerkennung von (Mit-)Schuld an Krieg und Verbrechen akzeptiert und öffnete somit schon bald die Türen für die erhoffte Rückkehr in die internationale ökumenische Gemeinschaft und damit auch den Zugang zu Hilfsgütern. Die überaus vagen Formulierungen des Bekenntnisses implizierten jedoch bereits das Bild einer Kirche im Widerstand, deren Schuld allein darin begründet war, „nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt“ – kurzum: einfach nur nicht genug getan zu haben.

Einen wichtigen Grundpfeiler dieses für den deutschen Nachkriegsprotestantismus identitätsstiftenden Widerstandsnarrativs bildete die Heroisierung und Glorifizierung einiger zentraler Lichtgestalten der BK, allen voran Martin Niemöllers. Als „persönlicher Gefangener des Führers“, der die Jahre 1938 bis 1945 in KZ-Sonderhaft verbracht hatte, wurde er nicht zuletzt aufgrund einer Vielzahl an unkritischen, geradezu hagiografischen Darstellungen – zu erwähnen sind hier insbesondere die Veröffentlichungen seines Bruders Wilhelm – zum weltweiten Symbol für den christlichen Widerstand gegen das NS-Regime und zu einer Ikone der bundesrepublikanischen Friedensbewegung.

Auch im Zuge der von den Landeskirchen selbst durchgeführten Entnazifizierungsverfahren wurde der Fokus konsequent auf Anhängerinnen und Anhänger der DC gelegt, während selbst belastete BK-Vertreter mit einer Vorzugsbehandlung rechnen durften. Kritischen Nachfragen zu ihren eigenen problematischen politisch-ideologischen Anschauungen vor 1945, die auch den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen sehr wohl bekannt waren, mussten sich Niemöller und andere Leitfiguren des angeblich widerständigen Protestantismus kaum stellen. Die historische Deutungsvormacht über die Rolle der (Bekennenden) Kirche im Nationalsozialismus und die Prägung eines entsprechenden Geschichtsbildes lagen somit von Beginn an bei den unmittelbar involvierten Akteuren selbst, die nun rückblickend ihr Handeln rechtfertigten. Sowohl in ihrer Selbstwahrnehmung als auch in der Erinnerungskultur des westdeutschen Nachkriegsdeutschlands erschienen sie als Repräsentanten eines „anderen Deutschlands“, das die NS-Zeit nicht nur moralisch intakt überstanden, sondern auch aktiv Widerstand geleistet hatte. Die nahezu exklusive Fokussierung auf die Rolle der BK und ihre maßgeblichen Akteure leistete hierbei einer Art „erinnerungspolitisch motivierten Exkommunizierung“ Vorschub, wie der Historiker Manfred Gailus es treffend zuspitzt.

Das normativ aufgeladene Narrativ vom „Kirchenkampf“ mit seiner strikten Dichotomie von Gut und Böse prägte nicht nur die Kirchengeschichtsschreibung, sondern ließ sich auch nahtlos in das kollektive Gedächtnis der Nachkriegszeit einpassen. Erst infolge der allmählichen Ablösung der Zeitzeugengeneration und der damit einhergehenden interdisziplinären Öffnung für die Allgemeingeschichte verabschiedete sich auch die kirchengeschichtliche Forschung nach und nach vom „Kirchenkampf“ als Leitbild und Epochenbegriff. Unter dem Eindruck sozialhistorischer Forschungsansätze wechselte der Fokus seit Ende der 1980er Jahre weg vom Handeln herausgehobener Einzelpersonen und hin zum protestantischen Milieu als Nährboden für die nationalsozialistische Gesellschaft. In diesem Zusammenhang rückte auch die Frage nach dem Umgang der Kirchen mit „nichtarischen“ Christinnen und Christen und ihre Haltung zur Judenverfolgung ins Blickfeld, wodurch das über Jahrzehnte gepflegte Selbstbild nun kritisch hinterfragt und zunehmend revidiert werden musste.

Aus heutiger Perspektive lässt sich der „Kirchenkampf“ als ein partieller und selektiver Protest kirchlicher Kräfte gegen den Eingriff des NS-Staates in die innerkirchliche Ordnung beschreiben, der jedoch keineswegs eine Fundamentalopposition gegen die grundsätzlich auch von den Kirchen mit Sympathie verfolgte Nazifizierung der gesellschaftlichen und politischen Strukturen darstellte. Die kirchliche Protesthaltung bekam nur insofern auch eine politische Dimension, als sie die totale Geltung der nationalsozialistischen Weltanschauung zurückwies. Tatsächlicher politischer Widerstand ging zwar durchaus von einzelnen Christinnen und Christen (sowie Nichtchristinnen und Nichtchristen) aus, nicht jedoch von der (bekennenden) Kirche als solcher. Der inzwischen auch als Epochenbezeichnung überholte Begriff „Kirchenkampf“ ist somit nicht nur denkbar unpräzise, sondern aus heutiger Sicht auch kritisch zu reflektieren und zu historisieren.

Martin Kamp (2025)

Landeskirchliches Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen