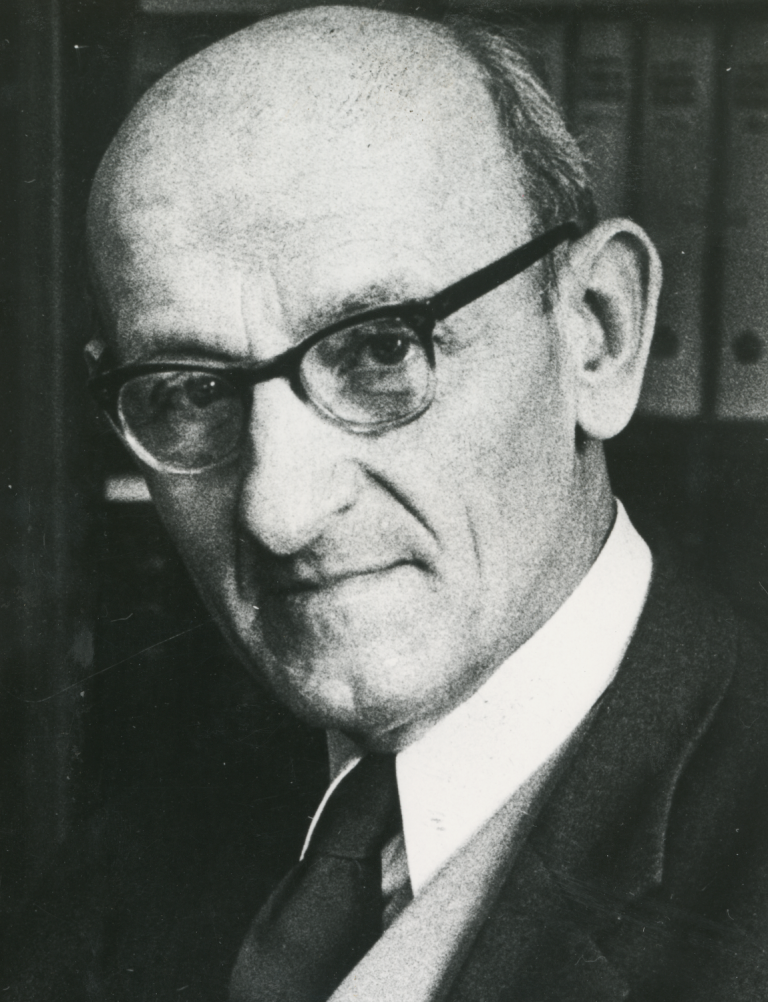

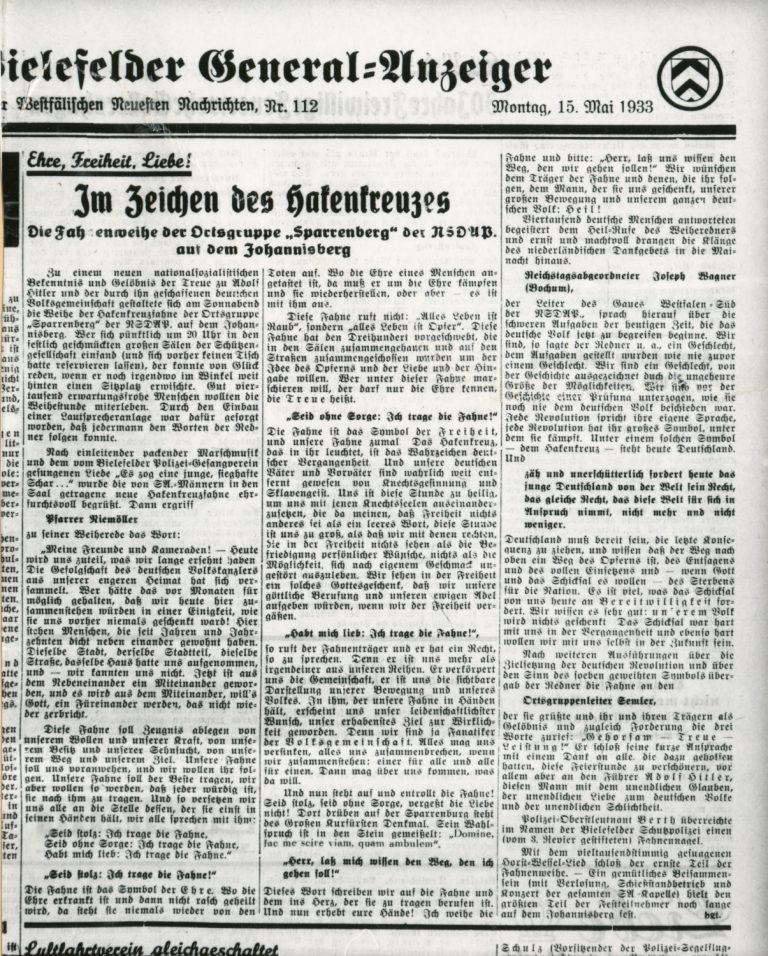

Am 25. Juli 1937 wird der Bielefelder Pfarrer Wilhelm Niemöller, jüngerer Bruder des bekannten evangelischen Theologen und späteren Kirchenpräsidenten Martin Niemöller, nach einem Gottesdienst in der Dahlemer St.-Annen-Kirche von der Gestapo verhaftet. Zuvor hatte er wiederholt von der Kanzel seines Bruders aus gegen dessen Inhaftierung und mediale Verunglimpfung als „Landesverräter“ protestiert. Als aktive Mitstreiter der innerkirchlichen Oppositionsbewegung der „Bekennenden Kirche“ hatten sich beide Pfarrer bereits seit mehreren Jahren öffentlichkeitswirksam gegen zentrale Aspekte der nationalsozialistischen Kirchenpolitik ausgesprochen und dabei vor allem die Positionen der am Führerprinzip orientierten „Deutschen Christen“ kritisiert.

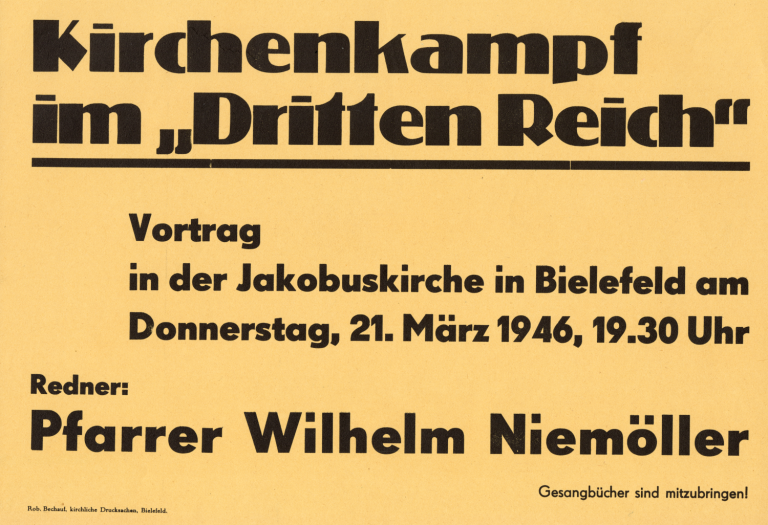

Wilhelm Niemöller wurde am 7. April 1898 in eine preußisch-nationalkonservative Pfarrerfamilie in Lippstadt geboren. Nach Notabitur und Kriegseinsatz begann er 1919 mit dem Studium der evangelischen Theologie in Münster. Während des Kapp-Putsches 1920 stellte er sich der Reichswehr zur Verfügung, 1923 folgte der Eintritt in die NSDAP. Nach seiner Ordination 1924 übernahm Niemöller zunächst eine Pfarrstelle im ländlichen Schlüsselburg, bevor er 1930 seine Lebensstellung als Pfarrer der Jakobusgemeinde in Bielefeld antrat. Nachdem er sich anlässlich der vom NS-Staat initiierten Kirchenwahlen öffentlich gegen die regimenahe Glaubensbewegung der „Deutschen Christen“ ausgesprochen hatte, wurde er 1933 aus der Partei ausgeschlossen. Bis zu seinem Einzug zum Kriegsdienst im Jahr 1939 avancierte er daraufhin zu einem bedeutenden Vertreter der „Bekennenden Kirche“, die sich im Rahmen des „Kirchenkampfes“ gegen die Umgestaltung der evangelischen Kirche im Sinne des Nationalsozialismus zur Wehr setzte. Obwohl Wilhelm Niemöller als Mitglied des Westfälischen Bruderrates seinen Schwerpunkt auf die Kirchenprovinz Westfalen legte, reiste er in dieser Zeit immer wieder von Bielefeld aus durch ganz Deutschland, um an Veranstaltungen der Bekennenden Kirche teilzunehmen und Vorträge gegen die Deutschen Christen zu halten. Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft 1945 widmete er sich fortan der historiografischen Aufarbeitung dieses kirchenpolitischen Konflikts und verfasste zahlreiche Bücher und Beiträge. Seine bereits zu Beginn der NS-Zeit begonnene Materialsammlung zum „Kirchenkampf“ (darunter z.B. auch Flugblätter und Zeitungsartikel), die mehrere Hausdurchsuchungen der Gestapo überstand, konnte Niemöller nach Kriegsende um zahlreiche weitere Abgaben und vor allem auch Unterlagen aus anderen Landeskirchen erweitern. Als er 1963 in den Ruhestand trat, übergab er die umfangreiche Privatsammlung dem Landeskirchlichen Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen, wo sie seitdem als „Sammlung Wilhelm Niemöller“ (online im Archivportal NRW einsehbar) verwahrt und der Forschung zugänglich gemacht wird. Im Jahr 1981 würdigte die Stadt Bielefeld die Verdienste des Theologen mit der Verleihung des 16. Bielefelder Kulturpreises. Wilhelm Niemöller starb am 13. Oktober 1983 in Bielefeld.

Obgleich Wilhelm Niemöller aufgrund seiner Mitgliedschaft im Westfälischen Bruderrat, seiner Teilnahme an den Bekenntnissynoden und seiner vielen Vorträge gegen die Positionen der „Deutschen Christen“ ein durchaus bekannter Kopf in den Reihen der „Bekennenden Kirche“ war, stand er doch zeit seines Lebens im Schatten des von ihm bewunderten überlebensgroßen Bruders Martin. Mit seiner Geschichtsschreibung zum „Kirchenkampf“ hat der „erste Historiker der Bekennenden Kirche“ (Günther Wirth) maßgeblich dazu beigetragen, dass Martin Niemöller bis heute als eine der bekanntesten Persönlichkeiten des kirchlichen Widerstandes gilt. Seine Geschichte einer rechtgläubigen kirchlichen Opposition, die sich gegen die totalitären Übergriffe eines antichristlichen NS-Staates zur Wehr setzte, blendete jedoch systematisch deren vielfältige Verflechtungen mit dem Nationalsozialismus aus und führte infolgedessen zu einer langanhaltenden Verklärung sowohl der Rolle der „Bekennenden Kirche“ und als auch ihrer maßgeblichen Akteure. So liegt der besondere Verdienst von Wilhelm Niemöller aus heutiger Sicht dann auch weniger in seiner familiennahen und teils bemerkenswert unreflektierten Darstellung des „Kirchenkampf“-Geschehens, die über lange Zeit als die Geschichte der evangelischen Kirche im „Dritten Reich“ angesehen wurde, sondern vielmehr in seiner akribischen Sammlertätigkeit, dank derer diese Geschichte so umfassend dokumentiert ist.

Spur aufgenommen und Recherche

Martin Kamp

Landeskirchliches Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen